男人不敢哭的原因?為何男性讓自己越活越「壓抑」?|第2季|【超時空心事#54】

本季《超時空心事》將討論「父權歷史」底下的兩性劇本。

男生從什麼時候開始,無法跟別人求助? [00:02:09]

歷史緣起

西方社會

然而這種戒規讓男性很不平衡,因為在古希臘羅馬時期,所謂的「真男人」是對女性有「支配權」與「性慾」。所以中世紀的神職人員為了與傳統觀念抗衡,開始鼓吹自己是在打一場「為貞潔而戰的戰役」,特別強調可以克制性慾和暴力的男人,才是現代「真男人」。

後來許多男性深受這樣的觀念影響,例如為了養家活口,十幾歲開始就會離家,找師傅拜師學藝,跟對方簽訂七到十年不等的合約。在合約期間,徒弟要住進師傅家,照顧對方日常起居,不能隨便離開師傅。徒弟也需要無條件服從師傅,如果犯錯,師傅還可以懲罰徒弟。

-

男性為了自立門戶,必須歷經長時間的忍耐。如果忍不住逃跑,不只不會被同情,還可能被看不起

東方社會

男性到底在忍什麼?為何愛比「誰堅持比較久」? [00:09:00]

-

男性主要是在忍耐「身體」跟「情緒」上的痛苦

-

「忍」是撤回自己的需求,只為了達成某種目的而壓抑本性。因為男性擔心「不忍」會有壞事發生(被剝奪),或得不到想要的東西(無法被滿足)

-

忍耐的時候表面上看似沒有行動、波瀾不驚,其實內在反而是把自己縮小,滿頭滿腦只想自己想要的結果

-

男性很害怕自己「不夠男人」,而忍耐對他們來說是強大的表現,所以不輕易求助與休息

-

忍到受不了的時候,男性往往會選擇「情感疏離」來幫助自己關注眼下的情況,然而經常無意識的隔離情感,將會變得麻木,最終跟自己、跟外界都失去連結,感受不到任何愛與情緒

-

社會期待男性要夠「穩定」(包括工作、生活、婚姻),因此男性為了成為別人的「支柱」,最快的方法就是關掉情緒,把自己「工具化」

-

在忍耐的過程中,男性也會跟其他男性競爭誰比較有擔當,注意力都放在是不是一個「夠格的男人」之上,容易失去應有的人性,變得冷漠、疏離、不顧他人

當男性不想再忍耐,會發生什麼事? [00:18:59]

什麼是「退化」狀態?

1. 失去原本的功能

2. 展現攻擊性

如果男性過往從未好好認識自己與情緒,不再忍耐的時候,容易出現「退化」狀態:

-

男性「不忍」的時候,情緒會變得極端,因為內在再也承受不住壓力,卻不知道該怎麼求助,只好雙手一攤,把情緒跟問題都丟出來,卻讓對方感到很錯愕

-

女性家庭成員成為男性傾訴內心壓力的對象時,起初或許能很好的傾聽,但她也可能漸漸擔憂男性無法支撐家庭,不知該如何是好。而男性意識到女性的擔憂時,便會以為自己的脆弱被拒絕,選擇撤回原本袒露的情緒,覺得自己沒有鬆懈的餘地

-

男性向其他男性傾訴內心壓力時,可能會被用嘲諷的方式攻擊:因為不允許自己不夠陽剛,所以嘲笑試圖求助的另一個男性,實際上是害怕自己有一天也會變成這樣(投射)

-

男性懷抱競爭思維,無論是先低頭、先退讓、先倒下的時候,都很容易自認為是「弱者」或「失敗者」

-

男性很害怕放棄,忍不下去的時候,會懷疑自己是否「不可靠」、「不值得信任」,結果逼著自己繼續堅持、忍耐,反而產生無謂的消耗,在別人需要的時候,也無法適時提供所須的支援

男性長期忍耐,會發生什麼事情? [00:29:10]

-

長期合理化忍耐,將只剩下「目的思維」,忽略事情不公平或不順利的訊號,為達目的不擇手段

-

忍耐會帶來壓力,連帶長期忽視、壓抑這份壓力

-

在強迫自己忍耐以達到目的的情況下,最終獲得的快樂與成就感,也只能抵消忍耐期間帶來的痛苦,難以維持長久的正面感受

忍耐真的不好嗎?該怎麼重新看待忍耐? [00:34:02]

-

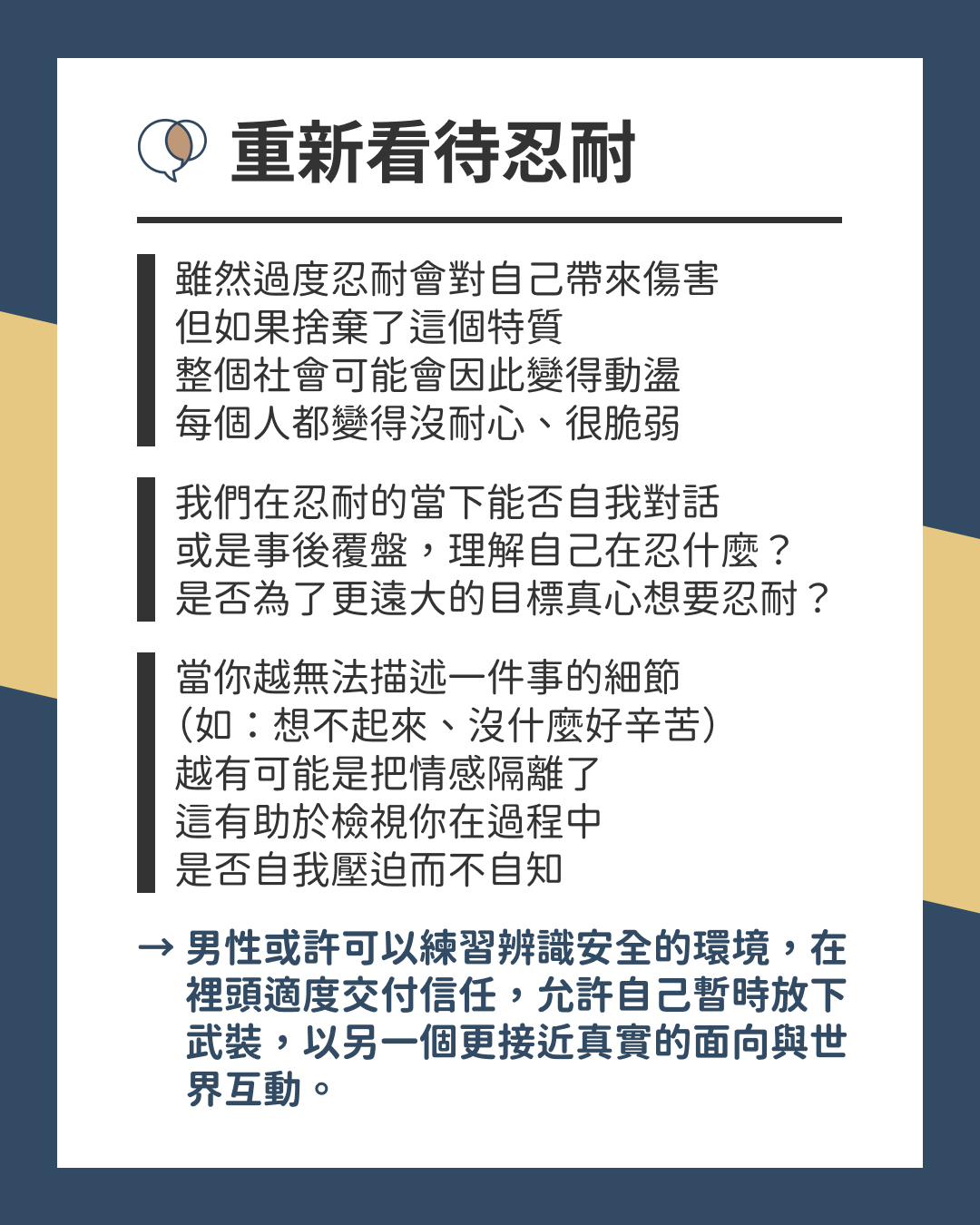

雖然過度忍耐會對自己帶來傷害,但如果捨棄了這個特質,整個社會可能會因此變得動盪,每個人都變得沒耐心、很脆弱

-

我們在忍耐的當下能否自我對話,或是事後覆盤,理解自己在忍什麼?是否為了更遠大的目標,真心想要忍耐?

-

當你越無法描述一件事的細節(如:想不起來、沒什麼好辛苦),越有可能是把情感隔離了,這有助於檢視你在過程中,是否自我壓迫而不自知

線上課程《深度自我覺察》超早鳥優惠倒數2天! [00:36:58]

-------------------

參考資料:

- 作者 盧省言。《有毒的男子氣概:從希臘英雄到現代新好男人,歷史如何層層建構「男人」的形象》。網路與書出版。

- 作者 亞倫.強森。《性別打結:拆除父權違建》。群學出版有限公司。

- 作者 裔昭印。《西方婦女史》。商務印書館。

相關影音

男人不敢哭的原因?為何男性讓自己越活越「壓抑」?|第2季|【超時空心事#54】

你有遇過平時看起來是好好先生,結果「發作」的時候,脾氣比誰都還要大的人嗎?其實是因為他們太無助了,習慣壓抑情緒與壓力直到極限,最終只好「雙手一攤」把所有問題丟出來 男性長期背負社會期待與經濟壓力,從小被灌輸「男兒有淚不輕彈」、「忍辱負重」的觀念,不敢輕易表達需求與脆弱情緒。本集深入探討「忍耐文化」的歷史脈絡,從中世紀神職人員的貞潔之戰,到東方社會的集體價值,解析男性如何在原生家庭、師徒制、學長學弟制的權力框架中,被訓練成壓抑感受、情感疏離的人。我們將剖析忍耐帶來的心理與生理代價、情感隔離的惡性循環,以及「退化」與「競爭思維」對男性人際與自我價值的影響,並提供安全釋放壓力、重建連結的方式,幫助男性用更健康的方式面對壓力與情緒。

你很怕自己落後嗎?為何男生期待自己「強大」?|第2季|【超時空心事#56】

你認為男人一定要「強大」,才不會被欺負,也才可能被愛嗎?男性經常無意識對他人產生比較心態,難以放鬆看待一件稀鬆平常的事,到底是怎麼了? 本集《超時空心事》從「父權歷史」追溯男性被期待「要強大、要可靠」的形成脈絡,說明西方英雄敘事與東方「男兒當自強」如何塑造兩性腳本,讓男性把價值綁在功能與供養上,甚至將「被愛=有用」內化為信念。節目剖析現代關係中的隱形壓迫:男性被預設要穩定、能修理、會扛責,自我評價長期落在競爭與比較;一旦脆弱便感到羞恥或害怕被嘲笑,於是更難開口求助。主持人提出練習路徑——辨識自己的獨特天賦、把力氣投在對的領域,別在每件事上爭輸贏;練習在「對的時間」向「對的人」求助,為自己負責而非把情緒拋給他人。當「強大」不再是被愛的前提,男性也能在親密關係裡被看見為一個完整的人,與伴侶建立更真實、更平衡的連結。

女生常常很焦慮?為何女性容易承擔「情緒勞務」?|第2季|【超時空心事#55】

你有沒有想女生的「細心」,可能不是天生如此,而是千百年來被訓練出來的嗎?往往都是女生記得交往紀念日、會帶衛生紙出門,這真的合理嗎? 本集《超時空心事》深入探討「女性情緒勞務」的根源與影響,從中世紀家務期待談起,帶出現代社會中女性被默認為細心、會記得小事、要承擔情緒照顧的角色現象。無論是在職場處理會議紀錄與雜務,或家庭中被期待張羅一切,這些「理所當然」的責任其實是一種無形負擔。節目也點出「細心」若過度發揮,可能導致界線模糊、難以下決策,甚至引發焦慮與憂鬱。透過案例與生活情境的層層拆解,本集帶領聽眾重新審視「細心」這項特質背後的文化意涵與心理代價,並思考如何設下界線、調整自我期待,讓細心成為助力而非壓力來源。