你現在的痛苦,可能被「非理性」卡住了|認知行為治療6-3|【心理小學堂#34】

前情提要:理性情緒行為療法~ABC理論

00:00:00 駁斥非理性信念~功能型駁斥

目的是讓自己或別人的信念,產生懷疑。

-

開始質疑自己的「信念」,但不是質疑自己的「價值」

我們對自己沒有信心,是來自對自己的看法有問題,所以你要質疑的是自己的想法。

-

常用問句:「這樣想有用嗎?」、「這樣想,對你生活有什麼幫助?」

一位男性,很討厭女友跟別的男生說話。

個案:「每次看到女友跟別的男生說話,我就覺得很煩。」

治療師:「煩什麼?」

個案:「我覺得很嫉妒,我希望她停止跟對方說話。」

治療師:「那你嫉妒的原因是什麼?」

個案:「我很怕我的女朋友,喜歡這個男生勝過我,最後就會離開。」

治療師:「如果她真的離開你,會怎樣?」(先建構個案最可怕的幻想)

個案:「我沒辦法忍受,我的生活會變得一塌糊塗。」

治療師:「那如果她離開你,別人會怎麼說你?」

個案:「別人會說我不好,一定是我有問題、我很糟。」(個案把自我價值和想法混在一起)

治療師:「如果她離開你,你就是一個不好的人,相信這樣的想法,有什麼好處?」

個案:「我想沒有好處,這只會讓我更痛苦。」

治療師:「這個情況下你會很痛苦,那你會怎麼做?」

個案:「我會做一些很笨的事,比如到女友家拼命親她,做佔有慾的行為,讓女友知道她是我的人,或對她大吼大叫、然後吵架。」

治療師:「然後呢?」

個案:「她會很生氣,然後我們吵架,但事後我又很後悔,氣自己為什麼要這麼做。」

治療師:「那你跟女友是想維持這段關係的,對吧?」

個案:「對。」

個案:「每次看到女友跟別的男生說話,我就覺得很煩。」

治療師:「煩什麼?」

個案:「我覺得很嫉妒,我希望她停止跟對方說話。」

治療師:「那你嫉妒的原因是什麼?」

個案:「我很怕我的女朋友,喜歡這個男生勝過我,最後就會離開。」

治療師:「如果她真的離開你,會怎樣?」(先建構個案最可怕的幻想)

個案:「我沒辦法忍受,我的生活會變得一塌糊塗。」

治療師:「那如果她離開你,別人會怎麼說你?」

個案:「別人會說我不好,一定是我有問題、我很糟。」(個案把自我價值和想法混在一起)

治療師:「如果她離開你,你就是一個不好的人,相信這樣的想法,有什麼好處?」

個案:「我想沒有好處,這只會讓我更痛苦。」

治療師:「這個情況下你會很痛苦,那你會怎麼做?」

個案:「我會做一些很笨的事,比如到女友家拼命親她,做佔有慾的行為,讓女友知道她是我的人,或對她大吼大叫、然後吵架。」

治療師:「然後呢?」

個案:「她會很生氣,然後我們吵架,但事後我又很後悔,氣自己為什麼要這麼做。」

治療師:「那你跟女友是想維持這段關係的,對吧?」

個案:「對。」

治療師根據個案的煩惱、對事情的想像、現在的因應方法、結局做了一個整理。

治療師:「我再問你一次,抱持這樣的想法,對你的生活有什麼影響?」

個案:「真的沒有什麼好處。」

治療師:「那是什麼讓你還緊緊抓住不放?」

個案:「你這樣講,我好像就沒有要堅持了。」

治療師:「我再問你一次,抱持這樣的想法,對你的生活有什麼影響?」

個案:「真的沒有什麼好處。」

治療師:「那是什麼讓你還緊緊抓住不放?」

個案:「你這樣講,我好像就沒有要堅持了。」

-

盤點過後,如果「最終要的」和「你的行為」扣不上,就是調整想法的重要時刻

00:08:18 駁斥非理性信念~實證型駁斥

事情不如自己理想中的樣子,有時會太相信自己想到的理由,理情行為治療就是希望你停下來,站在客觀角度,找到這個信念的證據。

支持這個信念的證據在哪裡?

很討厭女友跟別的男生說話的個案,治療師可能會問他:「你覺得女友離開你,你就是沒用的人,這個證據在哪裡?或是你說別人會看不起你,你有去跟別人核對嗎?」

核對

-

通常會發現自己的幻想並不存在

我們會創造一個恐懼,還堅持這個恐懼是真的,但你只要去問,這個泡泡就會被戳破,越常核對、就會越習慣。

-

只要你願意做一次,就會發現別人跟你想的差很多

-

因為太害怕而不肯去核對的人,可以跟自己說:「我沒有選擇去核對,所以這件事情是不確定的。」

-

重點不是核對後就能解決事情,而是有新的材料、資訊,讓事情有新的推進,判斷下一步可以怎麼做

-

如果個案一直不願意去核對,且一直避開談論「核對」這件事,這也是一個材料,因為背後還有另一個信念要被找出來

00:13:32 駁斥非理性信念~邏輯型駁斥

問個案:「A之後一定會產生B,這個邏輯是什麼?」

一位30歲、工作不好、感情不好的人,因為很沮喪、沒有找到熱情,沒有打算要好好投入一件事情,覺得沒有一件事情是完美的。可以問個案:「有熱情才能全心全意,這個邏輯怎麼來的?」

00:14:50 駁斥的作用

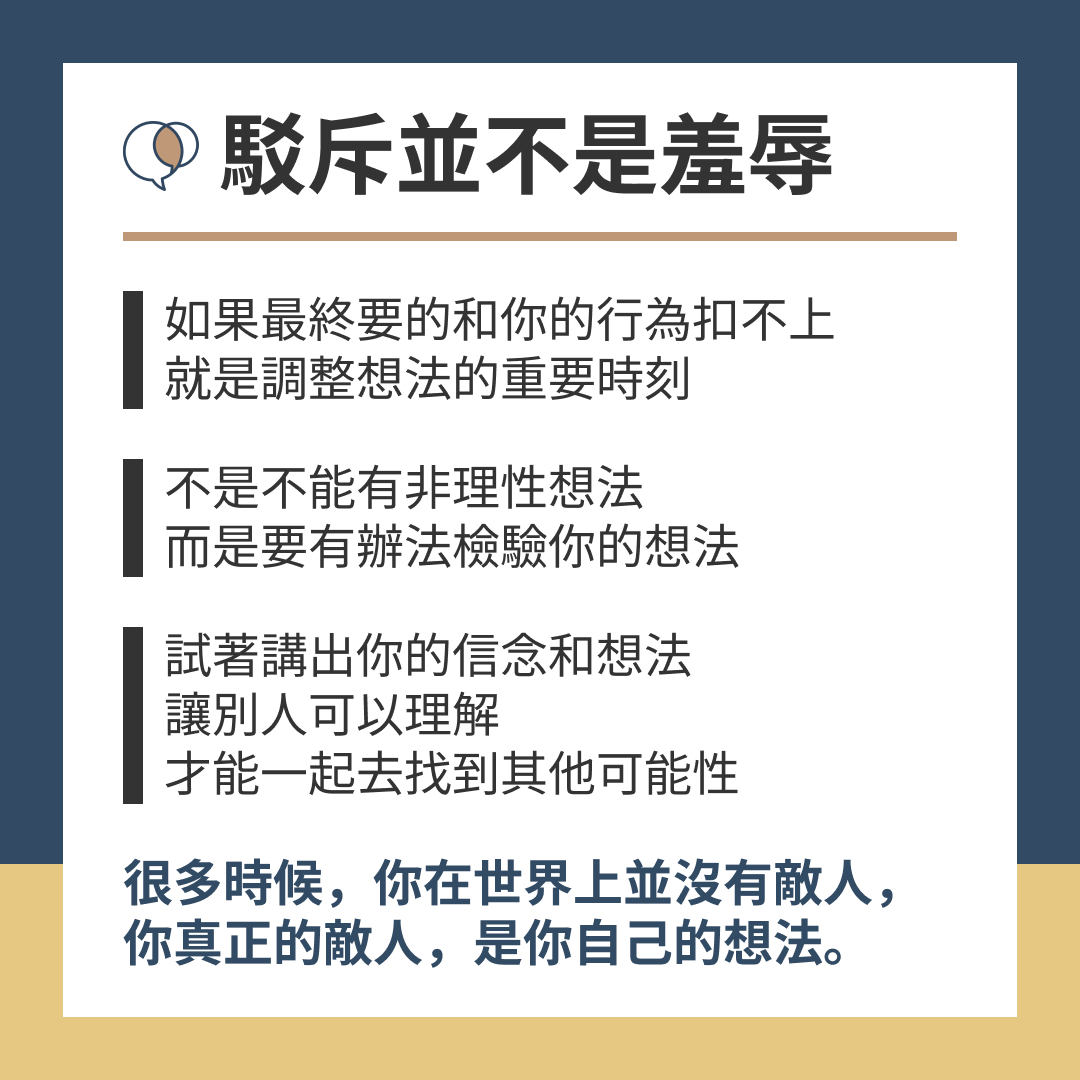

「駁斥」並不是羞辱

-

不是不能有非理性想法,而是有辦法檢驗你的想法

-

試著去講出你的信念和想法,讓別人可以理解,才能一起去找到其他可能性

羞恥練習

Ellis 曾在17、18歲時,因為害怕跟女生講話,決定正面對決,去植物園找100個陌生女生說話。做你覺得可怕、做不到、跨出舒適圈一點點的事情。

-

去經驗、做不擅長的事,久了之後自信會提高

創業的路上,一開始不太知道怎麼銷售,認清對方「拒絕的是選項,而不是你這個人」後,知道自己沒有強迫別人喜歡,他們也有自己的選擇,彼此都是自由與尊重的,心裡就不再覺得銷售的行為不自然,而當你越自然的時候,大家的反應也會越自然。

00:21:55 遇到挫折時用REBT釐清自己

當你做了一個覺得有價值且很想做的事,但得到不全然是正面的回饋時,要如何消化?

面對批評會難過、不舒服,甚至自我懷疑,嘉玲做節目常收到的負面回饋,是覺得她太常笑、內容沒有重點、愛講台語。

-

因為這個節目是嘉玲真心想做的,也很喜歡這個企劃,所以每一集都錄得很有熱情,因此她的笑並不是在笑個案或是笑內容,而是因為她在做一件自己很快樂的事情

-

此外,因為小學堂的內容很難、很嚴肅,她希望可以用輕鬆、快樂感染聽眾。而嘉玲也知道,如果她的邏輯無法符合某些聽眾的邏輯,他們是有選擇的,加上因為這是免費的內容,她並沒有義務要滿足聽眾的所有要求。(認知治療的前提:相信人都是有選擇的)

-

付費加入線上課及實體課的學員,尚未有因為嘉玲的笑而造成對方困擾的狀況,因此有證據可以支持「笑並不影響嘉玲的專業呈現」

-

當一個想法進來,你要去釐清它對你的影響,並選擇你要不要保留這個想法

-

你永遠都是有選擇的

-

「被討厭的勇氣」並不是一昧的做自己、不管別人,而是完整思考自己的想法,檢驗它並確定自己要這麼做,就會放下別人的不喜歡

-

釐清自己的想法,是「我的事情」,而別人的決定,是你無法期待和控制的,不能試圖覺得「因為我改了,所以對方也要改」

更多思考:

我為什麼這麼需要他人的喜歡?

因為它的反饋讓自己的節目做不下去,這樣划算嗎?

什麼樣的人會不喜歡笑?

是不是很辛苦,吸收內容的時候才要這麼用力?

一定要用教科書的方式才是好的學習嗎?……

00:35:42 總結、預告

-

REBT 對自己有很深的包容,要找出容易變成「自我打擊」的想法

很多時候,你在世界上並沒有敵人,你真正的敵人,是你自己的想法。

預告:接下來三集,會介紹貝克的「認知治療」