家人關係「處不好」,為何讓你「更難搞」?|家族治療學派6-5|【心理小學堂#56】

前情提要:自我分化

00:01:25 自我分化不完全,容易遇到的狀況

情緒配偶:配偶關係中,一方無法給予情感支持,於是沒有獲得情感出口的另一方,轉而連結孩子作為親密的需求。

(故事來源:《修復關係,成為更好的自己:Bowen家庭系統論與案例詮釋》)

品萱媽媽在18歲懷了她,爸爸正在服兵役,並在當完兵後簽了志願役。媽媽一個人在婆家孤立無援,於是將生活重心都放在品萱身上,嚴格管教、要求認識每位同學、出社會後每天仍要打電話報備行程。

後來品萱交了同公司的男友,便將媽媽的行為複製到男友身上、控制男友和異性的交流。一年後男友因為工作需求,和一位女同事有更多接觸,且下班後需要傳訊息處理工作問題,品萱便情緒失控、跑去打那位女同事,而後被公司辭退。男友為了表明清白、安撫品萱,決定結婚,並離開是非之地。

後來品萱交了同公司的男友,便將媽媽的行為複製到男友身上、控制男友和異性的交流。一年後男友因為工作需求,和一位女同事有更多接觸,且下班後需要傳訊息處理工作問題,品萱便情緒失控、跑去打那位女同事,而後被公司辭退。男友為了表明清白、安撫品萱,決定結婚,並離開是非之地。

-

品萱的自我分化能力沒有提升,太需要確認兩人之間沒有問題和縫隙,如果這個狀態沒有改變,往後還是會有爭執

-

不能只處理介入的第三者、將矛頭指向外面的人,更重要的是覺察自己的心理狀態

三角關係:在自然界或關係中經常出現,即使孩子沒有破壞意圖,仍是父母之間的「第三者」,屬於原生最初的三角關係。

一段好的關係,能讓自己保有足夠的心理空間,有彈性地讓第三者進入、離開,若兩人太疏離、太緊密(容不下他人,或不在乎彼此),都不是健康的狀況。

00:08:18 自我分化的4個階段

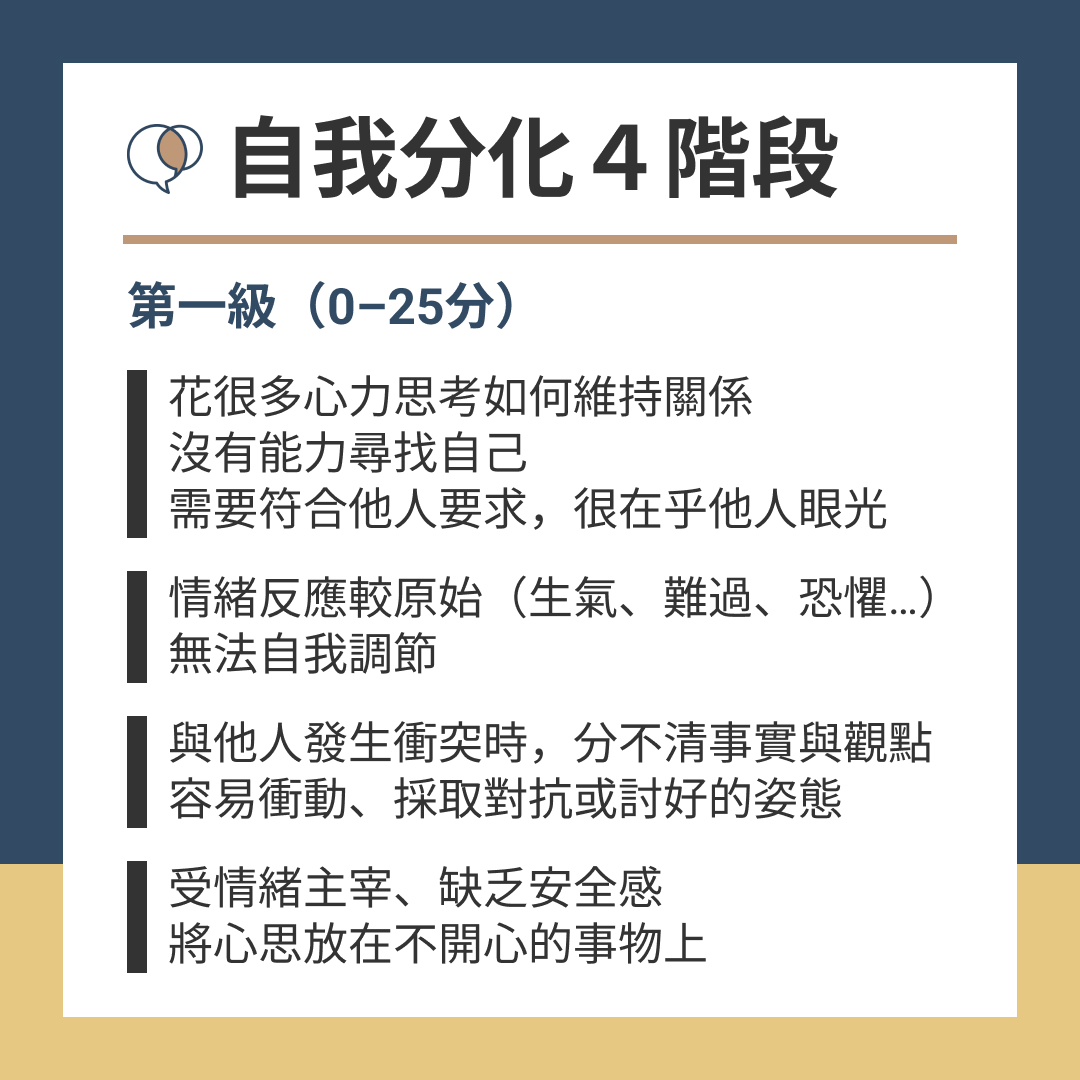

第一級(0–25分)

-

在原生家庭中,長期處在情緒壓力下

-

花很多心力思考如何維持關係,沒有能力尋找自己,需要符合他人要求,很在乎他人眼光

-

情緒反應較原始,多為生氣、難過、恐懼,無法自我調節(如:跟自己對話、暫時轉移注意力…)

可以有情緒,但一個成熟的人,可以感受、辨識,並調節自己的情緒。

-

將心思放在不開心的事物上

-

與他人發生衝突時,分不清事實與觀點,容易衝動、採取對抗或討好的姿態

-

受情緒主宰、缺乏安全感,在關係中像游牧民族,不懂得愛自己,跟誰在一起都是流浪

第二級(25–50分)

-

大多數人的狀態

-

其中一種人,沒有伴侶時會覺得空虛,但有機會建立關係時,太需要確認自己在關係中的價值、定位,對於對方的反應很敏感

常常問伴侶:「你愛不愛我?」

-

另一種人,會表現得聰明、理智,執著要講道理、堅持自己想法,不聆聽他人意見、沒辦法理解他人感受,對情緒的因應態度是不談、不碰、不感受,認為生氣、難過沒有用,只想著「怎麼做才正確」

例:「我不是已經跟你說了,你怎麼還聽不懂?」

-

需要一直確認關係,或對他人不理會,背後都受情緒操控,因為無法駕馭情緒,於是需要妥協或逃離

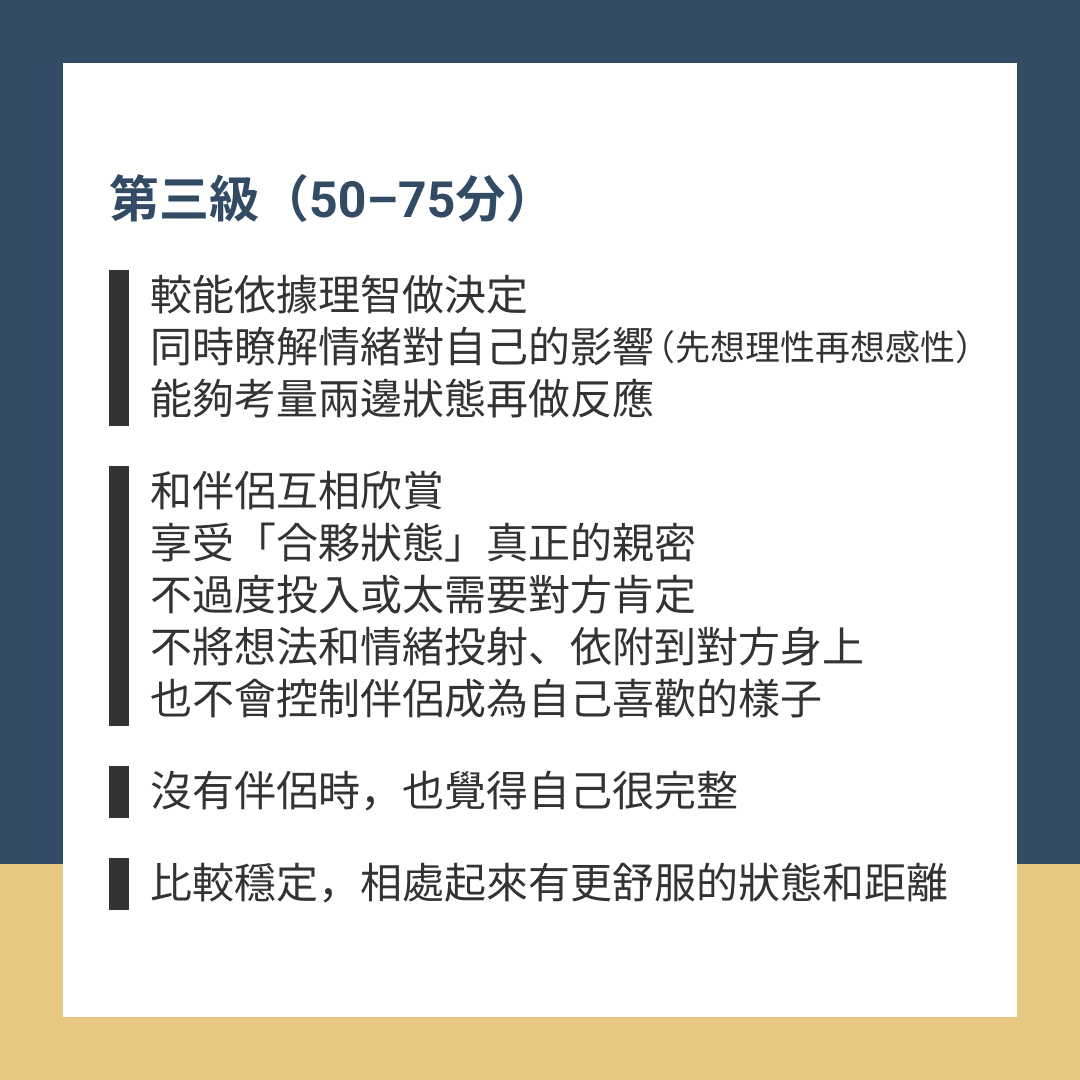

第三級(50–75分)

-

較能依據理智做決定,同時瞭解情緒對自己的影響(先考慮理性後再想感性),能夠考量兩邊狀態再做反應

-

有伴侶時,可以互相欣賞、享受「合夥狀態」真正的親密,不會過度投入或太需要對方肯定、不會將自己的想法和情緒,投射、依附到對方身上,也不會控制伴侶成為自己喜歡的樣子

-

沒有伴侶時,也覺得自己很完整

-

比較穩定,相處起來有更舒服的狀態和距離

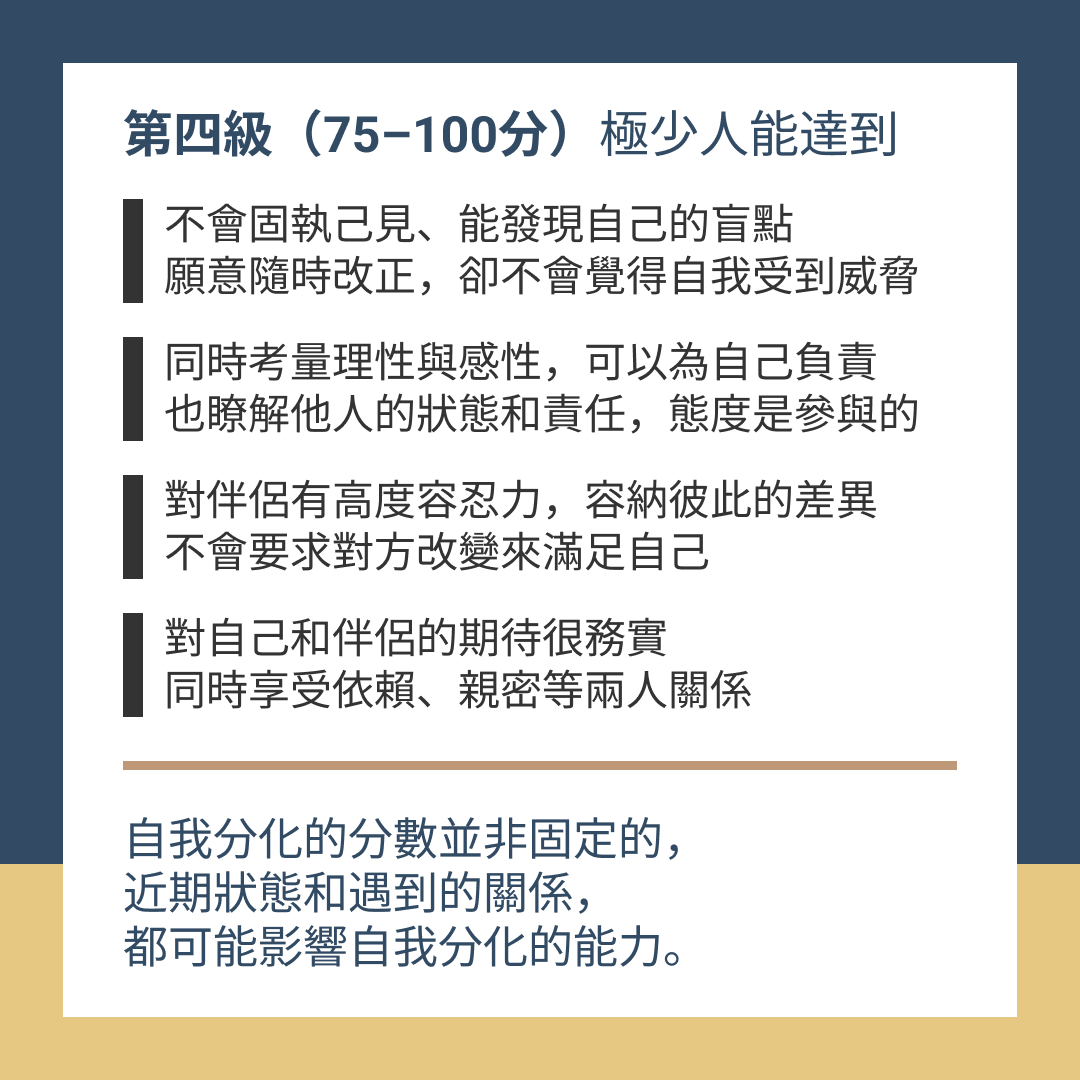

第四級(75–100分)

-

Bowen稱為「成熟的智者」,極少人能達到的狀態

-

不會固執己見、能發現自己的盲點,願意隨時改正,卻不會覺得自我受到威脅

-

同時考量理性與感性,可以為自己負責,也瞭解他人的狀態和責任,態度是參與的

-

對伴侶有高度容忍力,容納彼此的差異,不會要求對方改變來滿足自己

-

對自己和伴侶的期待很務實,同時享受依賴、親密等兩人關係

自我分化的分數並非固定的,近期狀態、遇到的關係,都可能影響到自我分化的能力。

例:互動的對象給你較大安全感,你的自我分化就會好一些,較能分辨一個議題,是屬於自己或他人的;若互動的對象比較沒有界限,就容易擾亂你的情緒和反應。

-

持續修練,明白雙方期待不同,不等於對方是壞人

-

若對方引起自己的本能反應,是一個覺察自己的好機會

00:20:16 三角關係

三角關係:當兩人關係出現問題,無法解決、各執己見,其中一方轉向第三者,尋求支持或轉移焦點。

-

第三方可以是人、團體、單位、平台等存在

例:社群平台上,網友針對事件發表評論,也是被捲入三角關係、評斷他人。

-

若第三方的自我分化沒有完全,容易用情緒反應,最後公親變事主

怡君是長女,在大學認識她排行老么的先生,原本雙方互動良好,怡君像大姊一樣照顧先生,先生也很享受這樣的關係。但結婚生子後狀況改變,怡君對於照顧小孩感到焦慮,當先生不符合她的標準時,她就會生氣,於是怡君不再期待尋求先生協助,包辦所有事,讓身心更加疲憊,也對先生產生怨懟。因為沒有心力照顧先生,先生便覺得被冷落,並將失衡的感覺與怡君講,而怡君的反應是「我已經這麼累了,你不幫忙就算了,還來抱怨。」

-

自我分化不完全時,容易將他人表達的感受當作指責

-

不是誰的問題,但雙方表達能力都有待加強

夫妻開始分房睡,先生因為失望轉而投入工作,和孩子的關係變得疏離,當他想要管教孩子,怡君就會介入、扯後腿,數落先生不懂孩子,形成三角關係(媽媽和孩子同盟,爸爸被孤立在外),是臺灣家庭的縮影。當母子的同盟越來越緊密,怡君會自我強化「先生的反應是不成熟、沒想過的」,最後以「保護孩子」為由與先生離婚。

-

怡君應該意識到自己對孩子的控制,孩子可能難以長出自我,形成不完全的自我分化

-

孩子的出生,常讓家庭產生巨大改變,因為沒有經驗,夫妻容易用最原始狀態處理問題(原生家庭的教養方式),即使夫妻都不願傷害孩子,但所謂的「保護」和「愛」,卻容易帶有個人沒有處理完的議題

-

隨著孩子長大,父母的對待方式應該逐步調整

用系統觀點面對議題,會發現要做的事情並不多,但要先找到癥結點。

00:32:13 下集預告、工商時間

下集預告:三角關係的型態

工商時間~凱宇老師線上課程全面88折!

即日起至3月27日,凱宇老師主講的六門線上課程,都享有目前售價的88折優惠~https://www.koob.com.tw/online

即日起至3月27日,凱宇老師主講的六門線上課程,都享有目前售價的88折優惠~https://www.koob.com.tw/online