卸下你的人格面具,擁抱完整的自己~feat.鐘穎(愛智者)諮商心理師|【心理敲敲門#241】

00:01:17 《寂寞拍賣師》~生命的陰影與失落

來賓:鐘穎 諮商心理師

00:02:59 榮格心理學為什麼這麼吸引人?

榮格心理學談人更「完整」

鐘穎:榮格心理學擁有廣闊的視野,涵蓋表意識和潛意識,從出生到死亡的各種層面,甚至論及靈性、宗教性、中老年等其他學派較不會觸碰的議題。

所以通常在40歲以後,開始對世界失望,有些期待破滅後,特別容易對榮格心理學產生共鳴。

所以通常在40歲以後,開始對世界失望,有些期待破滅後,特別容易對榮格心理學產生共鳴。

嘉玲:榮格心理學也特別提出人身上的「陽性」與「陰性」層面,把人變得更立體、豐富。

年輕人如何與榮格心理學產生連結?

鐘穎:相較其他較重視「早年經驗」的理論,榮格心理學內建「生命/個體化地圖」,讓你無論在哪個階段,都可以透過這張地圖,了解自己怎麼了。

00:07:30 走上中年之路,我們會經歷什麼轉變?

《中年之路》中提到,人一生有四個身分階段的認同:

1. 童年期~擁有魔法思維

-

覺得世界很有趣,父母可以滿足自己的需求

-

只要許願,願望就會實現

2. 青春期~擁有英雄思維

-

第一成年期開始

-

需要打破情結(如:父母情結、權威者情結)與投射,才能邁向第二成年期

3. 第二成年期~中年階段

4. 人的必死性~軸心在於「自性」(Self)

「父母情結」會如何影響我們?

-

如果缺乏覺察,無論反抗(跟父母關係不好,想活得跟他們不一樣)或認同(跟父母關係良好,效仿他們的價值觀)父母,都將受他們的影響,無法活出完整的自我

中年之路如何展開?

大多數人會在35-40歲左右經歷挫折,發現自己看待世界的方式與現實有落差:

1. 往外找答案

-

認為自己擁有得不夠多,透過賺更多錢、建立親密關係、追逐更顯赫的頭銜,試圖改善對生命的不滿

2. 向內找答案

-

意識到內在缺乏某種東西,收到中年之路的邀請

「中年之路的邀請」經常以危機、醜聞、意外的形式出現,但是榮格心理學認為凡事皆有「兩面性」(也就是危機出現時,轉機也會存在),我們只需要收下這份邀請,進而對自己的生命更有意識(如:發覺自己追求的東西有所侷限)。

00:13:15 什麼是「人格面具」?

-

作為自我與外界的緩衝、溝通橋樑,讓我們被認可、讚許

-

代表我們在「職場」與「家庭」扮演的角色

-

當人格面具受威脅時,會讓人感到不舒服

例: 當孩子長大離家,不再需要你的時時照顧,「爸爸/媽媽」的人格面具便不再好戴。

例:無法再升遷或是屆齡退休,被迫拿掉身上的頭銜時,可能對自我與世界陷入懷疑。

→ 戴上面具誰是我?拿下面具我是誰?

當自己不得不與人格面具脫離時:

-

被迫思考並逐漸意識到「人格面具≠我」

-

被迫完整回應「我是誰?」

從青春期以來就一直存在的問題,但我們通常會用人格面具來迴避(如:我想成為老師、我想出國讀書) ,以減輕對自我認識的焦慮。

→ 中年之路的邀請,其實是再現兒童期、青春期以來,對自我認識的焦慮。

00:18:36 走上中年之路,如何健康地看待「人格面具」?

-

人格面具在我們人生早期提供保護,是一種健康、正常的本能

-

走向中年之路並不是要拿掉人格面具,而是要懂得如何跟它保持健康的距離,明白內在還有完整的自我尚待發掘

榮格心理學的「平衡之道」

同時讓對立的元素:黑與白、陰性與陽性、善與惡、人格面具(光明面)與陰影(黑暗面)在內在並存,或是能有彈性地選擇兩者,才能真正活得「完整」。

※ 靈性逃避:過度聚焦內在世界,而忽略外在世界(如:要賺多少錢、扮演什麼角色)。

00:24:30 中年之路~邀請vs召喚(calling)

邀請:中年之路的起點

-

開始意識到內在存有被自己忽略的面向(something wrong)

-

沒有成為自己想成為的樣子,因此感到失落

例:明星發生公關危機,才發現原來不是所有人都喜歡自己。

※ 《十牛圖》的第一張圖:尋牛,意識到自己從未擁有過某些東西。

召喚:踏上中年之路

-

意識到生活有些不對勁,並願意為此尋求解方

※ 《十牛圖 》的第三張圖:見牛,找尋自己真正想要的東西。

※ 《十牛圖》:象徵人生修行的十階段

1. 尋牛:發現牛走失了,感到悵然若失。

2. 見跡:看到牛腳印,象徵前人留下的紀錄(心理學、宗教、哲學、靈性),讓你知道自己正面臨什麼情況(召喚前的階段)。

3. 見牛:在樹林間只看到一部份的牛,而不見其全貌。

…

1. 尋牛:發現牛走失了,感到悵然若失。

2. 見跡:看到牛腳印,象徵前人留下的紀錄(心理學、宗教、哲學、靈性),讓你知道自己正面臨什麼情況(召喚前的階段)。

3. 見牛:在樹林間只看到一部份的牛,而不見其全貌。

…

00:29:21 個體化~成為自己,勢必會辜負他人?

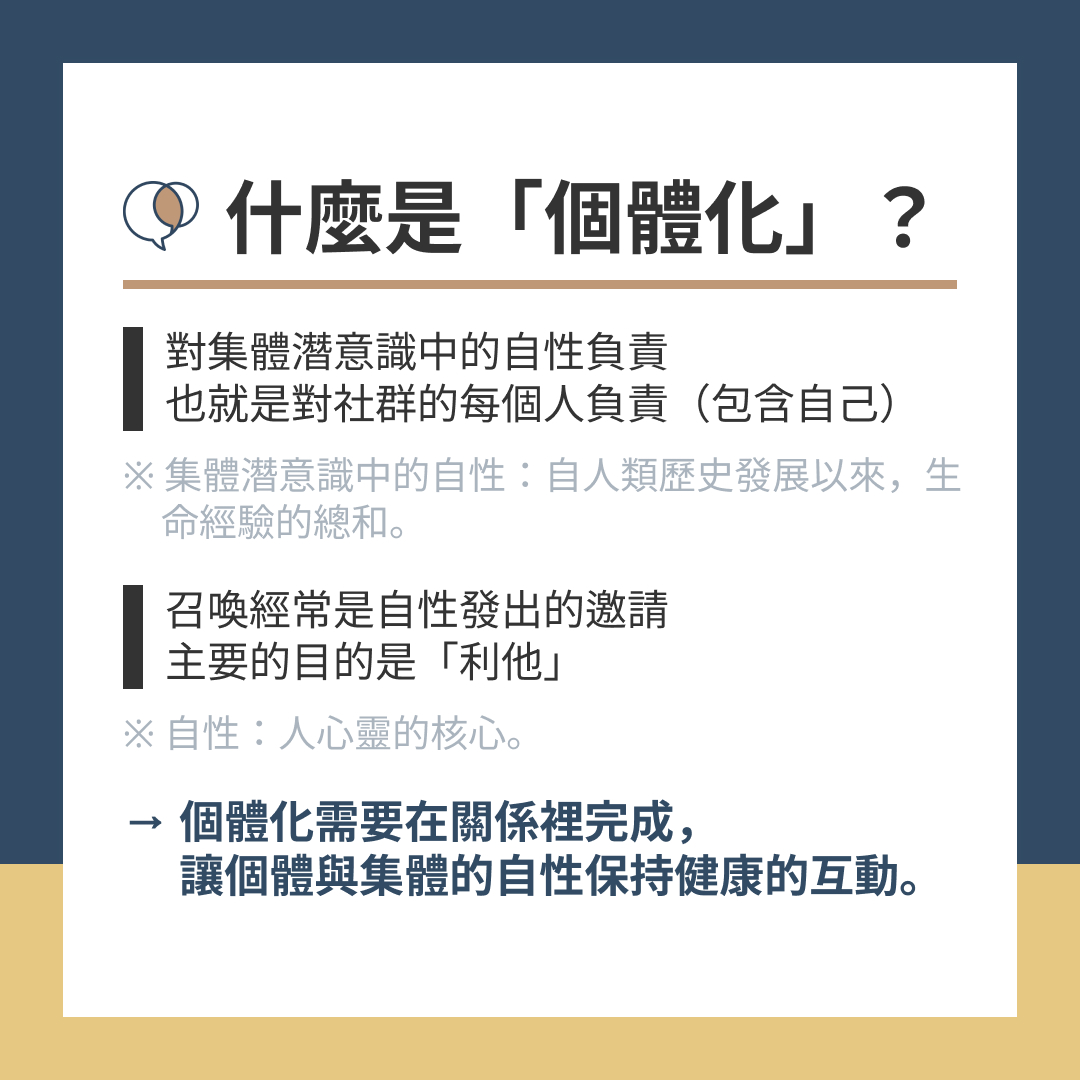

什麼是「個體化」?

-

對集體潛意識中的自性(自人類歷史發展以來,生命經驗的總和)負責,也就是對社群中的每個人負責(包含自己)

-

召喚經常是自性(人心靈的核心)發出的邀請,主要的目的是「利他」

→ 個體化需要「在關係裡完成」,讓個體與集體的自性保持健康的互動。

例外~有些關係,離開之後反而較容易個體化

-

你在關係裡漸漸個體化,對方卻不允許你變得完整時

例:小女人想出去賺錢,但大男人認為自己經濟能力比較強,要她在家當家庭主婦就好。

→ 關係中有一方想變得完整,勢必會讓另一方感到不舒服,所以雙方都需要走上個體化之路,長出內心欠缺的那部份,而不是強求對方來補足自己。

00:35:26 阿尼瑪&阿尼姆斯~為何個體化是在關係中受苦?

-

阿尼瑪(Anima)與阿尼姆斯(Animus)皆處於潛意識狀態,唯有投射到關係中才能被意識到,進而有辦法處理

-

如果對投射缺乏覺察,容易從外在世界尋求答案

例:你覺得某個同事很討厭,所以決定離職,但或許是你將不喜歡的自己投射到他身上 。

停頓的瞬間,即是覺察的瞬間

-

某件事能引發自己的情緒、感受時,就代表有東西被投射出去了,所以要練習中斷它

00:39:47 投射~愛裡面有更多的完美 or 失望?

-

愛情通常開始於投射,把內心某些沒被滿足的需求(通常是阿尼瑪、阿尼姆斯)放到對方身上,彼此愛上自己的分身(自戀的延伸)

例:一見鍾情、熱戀期、新婚燕爾。

-

隨著相處得越久,雙方漸漸做回自己真實的樣子、收回投射,容易對對方感到失望,面臨是否要走下去的考驗

-

當自戀的延伸與投射被收回時,伴侶才能看見彼此完整的樣貌,誕生真正的愛

00:45:23 踏上個體化/中年之路~覺察投射,善待失望

※ 投射是無意識的心理機制,雖然我們無法控制它,但可以練習覺察,不要被它所控制。

投射出現:

例:看不順眼某些人、事、物,希望世界滿足你的期待。

例:產生對未來的美好幻想,有動力開啟行動。

↓

覺察後認出投射,並經驗到失望:

-

理解失望是人與世界互動的必然,並不是自己不夠好

-

釐清失望是來自內心,還是受到外界影響

有能力消化失望,且願意繼續留下來體會,將對自己擁有更真實的認識,也對身旁人有更真實的預期。