為何電影《荒野機器人》讓你活得像人,找回「情感連結」的本能?|【啟點下班後#7】

2024 最感人的「機器人電影」之一:《荒野機器人》 [00:01:52]

《荒野機器人》故事大綱

在一次意外中,羅茲壓死了野雁媽媽,鳥巢裡也只剩下一顆未孵化的蛋。當時狐狸阿探想把蛋搶走並吃掉,所幸在羅茲的保護下,順利迎接了小野雁亮亮的誕生,亮亮也把出生後第一眼看見的羅茲當成媽媽。負鼠媽媽提醒,羅茲的任務是要讓亮亮在冬天前學會覓食、游泳和飛翔,好跟同伴南遷,否則會被凍死。阿探起初以幫忙照顧亮亮的名義留下,實則哄騙羅茲幫自己尋找食物。陰錯陽差之下,三個被排斥的物種就這樣成了一個家庭,也漸漸產生了情感。

亮亮體型先天較小,又被同族嘲笑是「那隻怪物的孩子」,羅茲和阿探仍依舊努力培養亮亮的自信,陪他練習飛行、幫他搭跑道、做障礙訓練,還請善於飛行的猛禽當老師。最後,亮亮成功跟上雁群飛向南方……

《荒野機器人》觀後感~怡璇

1. 當科技遇上本能,越有用的反而越沒用?

-

整部電影在講述羅茲走上「個體化」之路,隱喻現代人活得愈來愈像機器人,直到與自我的本能相遇,才會喚醒內在情感

-

羅茲是一個依靠任務定義自己的機器人,代表「理性」;亮亮則是一隻需要被照顧的小雛雁,代表「感性」,因此兩者才會緊密的綁定

2. 狐狸是狡猾還是靈活?

阿探:「她從星星上掉下來,墜落到離這裡不遠的海岸。但是她摔得不輕,很多事都搞不太清楚了,所以她的認知有點奇怪。可是她記得一件事,也就是你。當她終於見到你,她感受到……」

羅茲:「沉重的義務……」

阿探:「非常有幸能成為母親……」

羅茲:「而且在完成這項任務之前,我不會離開。即便因此拖延我、傷害我,還破壞了我的協定,可能使我的保固失效。」

阿探:「以機器人的話來說,她非常愛你。」

-

狐狸往往被視為「狡猾」的象徵,但只要調整一下非黑即白的信念,或許也可以被解讀為「靈活」的表現

《荒野機器人》背後的隱喻~道愛、道別 [00:10:30]

《荒野機器人》背後的隱喻~道愛

機器人照顧雛雁,其實是在隱喻父愛?

-

相比懷胎十月、早已與孩子建立緊密連結的母親,父親通常是從「讓孩子吃飽、穿暖」的責任感出發,直到孩子出生後,才開始累積起「愛孩子」的體感,漸漸對他投注期待,發自內心希望他過得很好

《荒野機器人》背後的隱喻~道別

天下父母心~明知該放手,但又捨不得孩子離開

在努力不懈之下,亮亮終於達到能夠隨隊南遷的標準,羅茲將他託付給野雁頭領後,親自送他起飛。在放手讓亮亮飛出去的那刻,羅茲眼底滿是驕傲,卻也忍不住流露出失落的神情。

↓

《荒野機器人》背後的隱喻~道謝、道歉 [00:18:36]

《荒野機器人》背後的隱喻~道謝

有一種愛叫做「不求回報」

↓

-

雖然有些父母會懷著「索討」的心態面對孩子,要求他們感恩自己的犧牲,但也有許多父母不求回報地付出,不願孩子背負愧疚感,只希望他能擁有順遂的人生

《荒野機器人》背後的隱喻~道歉

「對不起」跟「和解」要分開來看

-

為了曾經造成的傷害表達歉意,與彼此能否真正和解,是兩件不同層次的問題

-

若旁人不理解事件在當事人心裡留下多深的傷口,也不清楚他的情緒是否已經平復,就急於合理化加害者的行為,反而只會讓受傷的人更反感

-

受傷的人不是刻意要較真,只是希望加害者能夠明白他真正的在乎,並留給他一點埋怨與難過的空間。或許等他把情緒都宣洩完了,才有足夠的心理能量,回頭理解傷害行為背後的不得已,再來談談是否願意原諒

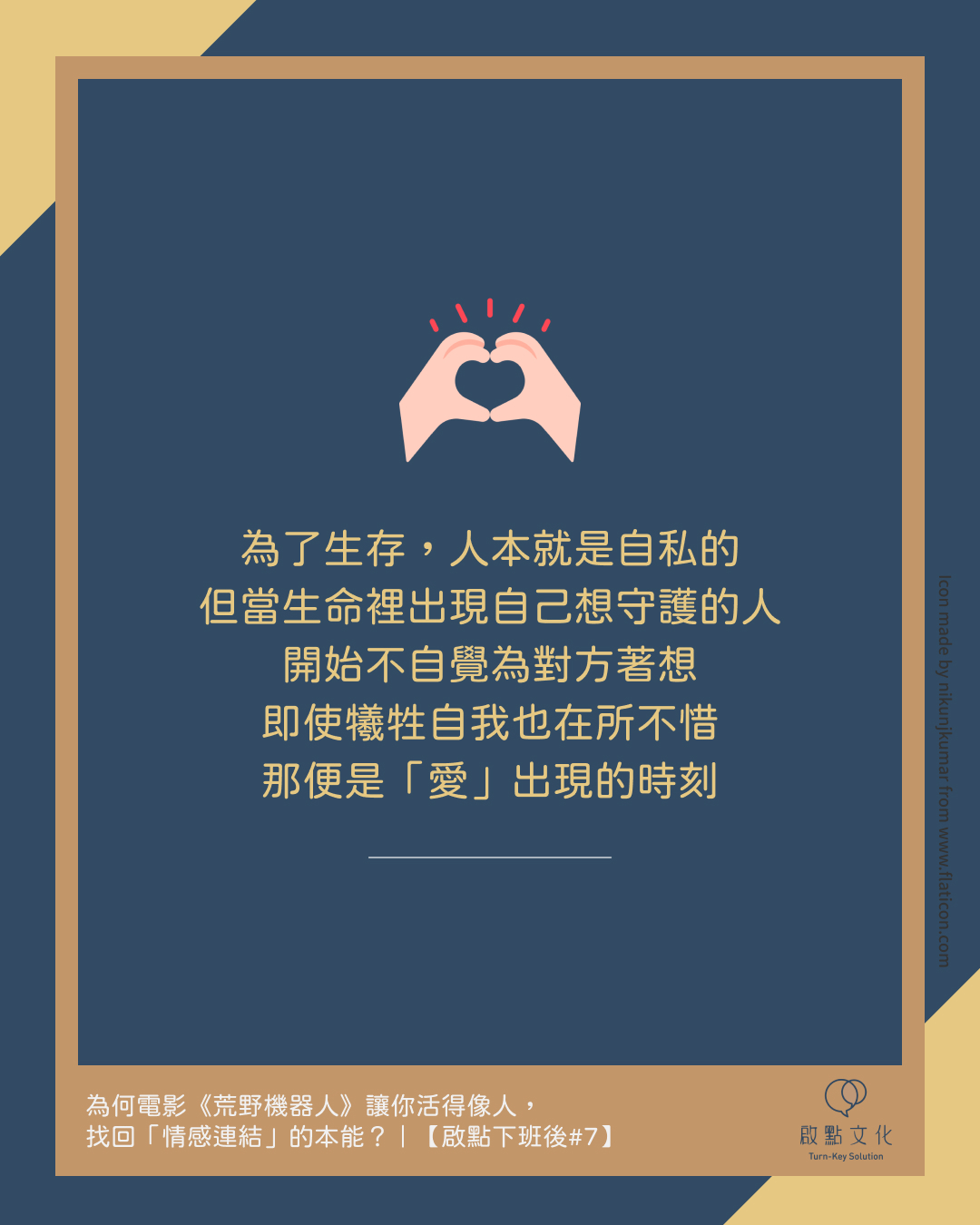

我們終究會在連結裡,接回流浪的自己 [00:23:13]

→ 無論是正向還是負面的的互動,所有自發的人際連結,其實都是為了回應內心那個孤單的自己。

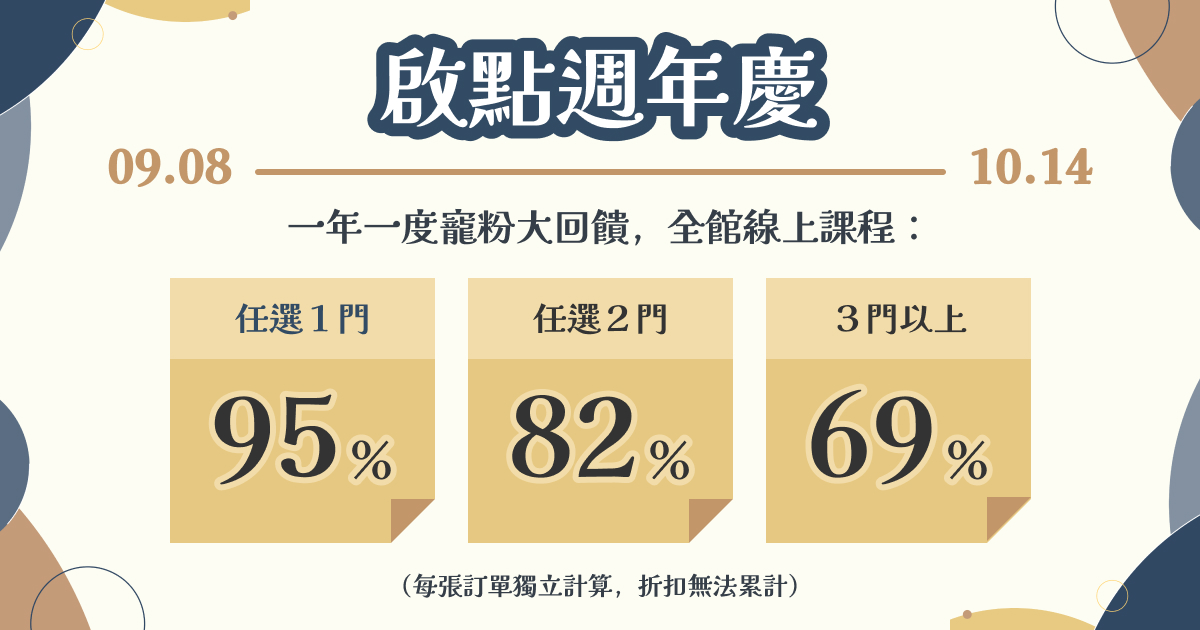

啟點週年慶寵粉大優惠~陪你療癒自己,學會愛與被愛!

推薦線上課程:

-

《回家》帶你回望原生家庭,理解那些讓你覺得「必須有功能才會被愛」的習慣,陪伴你療癒受傷的自己

-

《深度自我覺察》幫助你看見自己的投射與情結,理解自己丟到別人身上的情緒,學會真正分辨自己的需求

-

《好好在一起》讓你重新找回安全感與歸屬感,練習愛自己,也在關係中擁有自由

-

《我想跟你好好說》陪你在重要關係裡勇敢表達,說清楚自己的內心話

相關影音

為何電影《荒野機器人》讓你活得像人,找回「情感連結」的本能?|【啟點下班後#7】

你有看過2024年最感人動畫《荒野機器人》嗎?快來聽啟點的同仁們聊聊「漂到荒島的機器人、被厭棄的狐狸、孤兒雛雁」,如何成長與學會愛的故事吧! 在《啟點下班後#7》中,啟點行銷部同仁詠安與怡璇聊到 2024 最感人的電影之一《荒野機器人》。故事講述機器人羅茲意外成為小雁亮亮的「媽媽」,與狐狸阿探組成奇特的家庭,從照顧、陪伴到放手,展現了愛的多種樣貌。節目從三個角度切入: 1. 道愛:羅茲原本只是完成任務,但後來願意為亮亮覆寫程式,隱喻父愛從責任走向真心。 2. 道別:亮亮學會飛翔、跟著雁群南遷,讓羅茲必須帶著驕傲與失落放手,就像父母看孩子長大離家。 3. 道謝與道歉:愛有時是不求回報的付出,而「對不起」與「和解」則是兩個不同的過程,需要時間消化。 電影隱喻現代人「活得像機器」,直到與情感重新連結,才真正找回自我。這集邀請你思考:愛,不只是責任與犧牲,也是一種讓彼此自由的勇氣。

習慣付出,是因為「你以為」這樣才會被愛?|【心理敲敲門#289】

你有聽過「長女病」嗎?身為家中大姊,習慣照顧好家人們的情緒跟需求,卻成為家中最沒存在感的那個人。難道長女就該犧牲自我,照亮身旁的人嗎? 這一集《心理敲敲門》探討「長女病/老大症候群」的心理困境。許多長女從小被賦予懂事、照顧他人、承擔責任的角色,長期下來往往形成「用付出去換愛」的慣性,甚至發展成自我剝削與不配得感。節目以暢銷書《長女病》與主持人的親身經驗為例,解析長女如何在家庭與社會的期待下,成為情緒垃圾桶與勞務機器,卻壓抑自己的需求。透過心理學視角,節目提醒我們認出「我≠父母」、辨識「長女劇本」,才能真正選擇自己的人生。也提供化解之道──學會愛自己、允許脆弱、適時求助,並與原生家庭和解,才不會一再被責任與期待綁架。對於長女、長子或任何習慣付出的人,這集都是一份溫柔卻深刻的療癒提醒。