養成「好習慣」零阻力,原來「訣竅」是這個?|行為主義5-2|【心理小學堂#28】

00:00:00 行為主義的重要發展

-

行為主義在1950、60年代,跟精神分析徹底決裂,堅持研究「看得見的東西」

行為主義認為,只有看得見的行為才值得被瞭解,受不了精神分析都是抽象概念,沒辦法觀察、太注重內在,歷程很不科學。

行為治療三大變遷

-

史金納(B. F. Skinner)代表「基進行為主義」,研究刺激反應之間的連結、不考慮人的變項(感覺、想法、價值觀…),覺得只要設計良好,一切都是可以決定的。

-

班杜拉(Albert Bandura)提出「社會學習理論」,把人的認知、想法加入影響行為的因素,於是有了「認知行為治療」。

-

21世紀,加入人的認知後,再加入情緒和靈修、禪修等概念,第三波發展出「正念減壓療法」,代表人物是喬‧卡巴金博士,冥想、靜坐崛起。

各學派的比較

-

精神分析是「生物決定論」(性慾、攻擊),相信潛意識最影響人

-

人本主義(存在主義、個人中心、完形治療)是經驗性的主義,強調關係的重要

行為主義鼓勵採取具體行動改變生活,強調個人的責任,要做事情改變生活,而不是等著被治療師拯救或分析。

-

行為主義因為比較具體、可操作,治療時間比較短

00:06:10 行為主義的概念 — 古典制約、操作制約

行為主義的四大概念:古典制約、操作制約、社會學習、認知行為治療

古典制約

帕夫洛夫的狗:每次餵狗吃飯前給牠聽鈴聲,鈴聲本來對狗而言是沒有意義的,但因為幫牠做了一個連結,久了之後制約反應增強,狗只要聽到鈴聲,就會開始流口水。

-

你本來就有的生理反應,找出來並創造一個連結

-

建立在人原有的原始反應(流口水、害怕、膝反射…)

操作制約

-

桑代克(E. L. Thorndike)和史金納把古典制約擴大,變成更複雜的行為

-

本來不會的事情,透過一系列的訓練讓你學會

如:開車、寫字、閱讀、遵守交通規則…

-

透過「增強」和「處罰」,得到我們要的結果

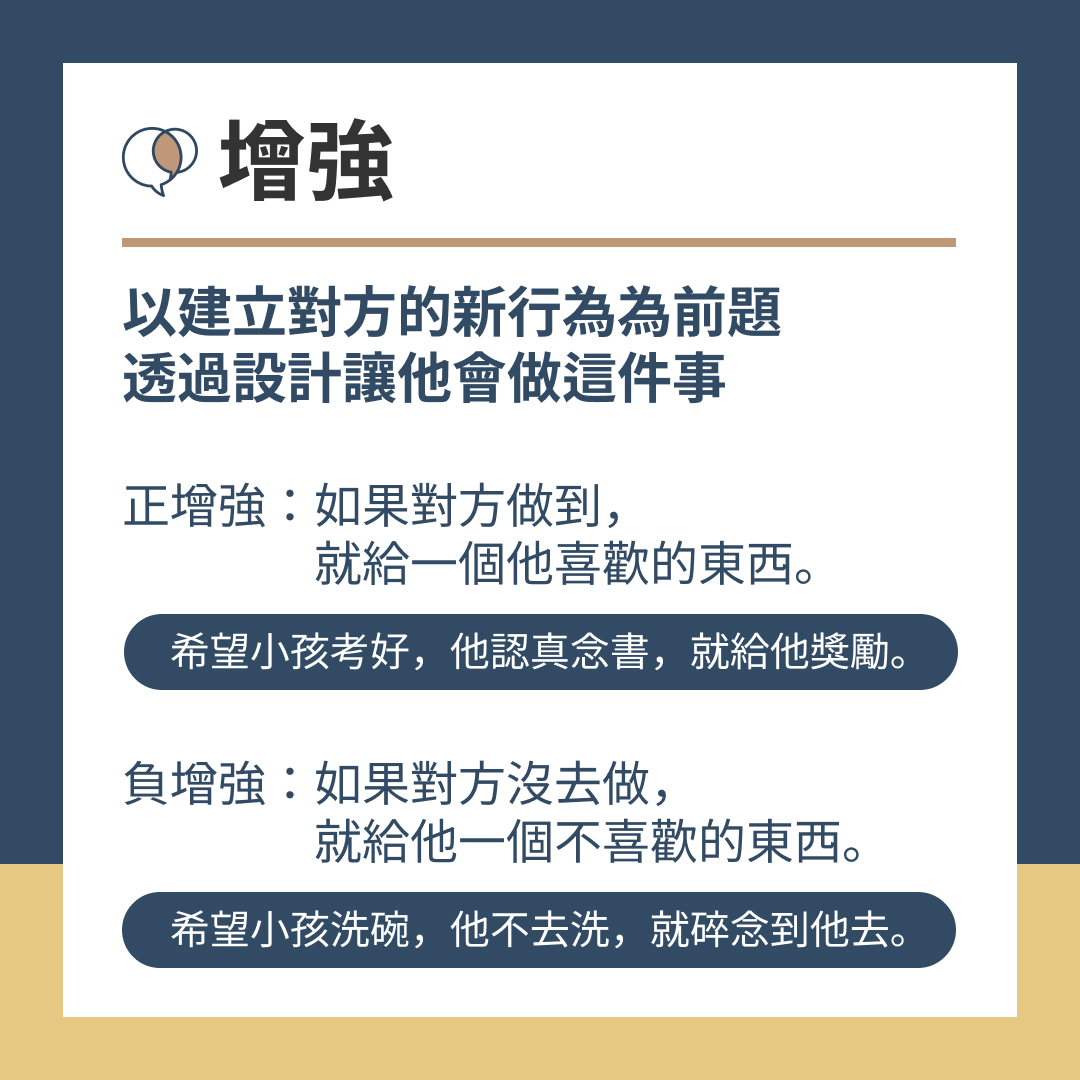

增強 — 以建立對方的新行為為前題,透過設計讓他會做這件事。

正增強:如果對方做到,就給他一個他喜歡的東西

例:希望小孩考試考好,如果他認真念書,就給他獎勵。

負增強:如果對方沒去做,就給他一個不喜歡的東西

例:希望小孩洗碗,如果他不去洗,就碎念到他去洗碗。

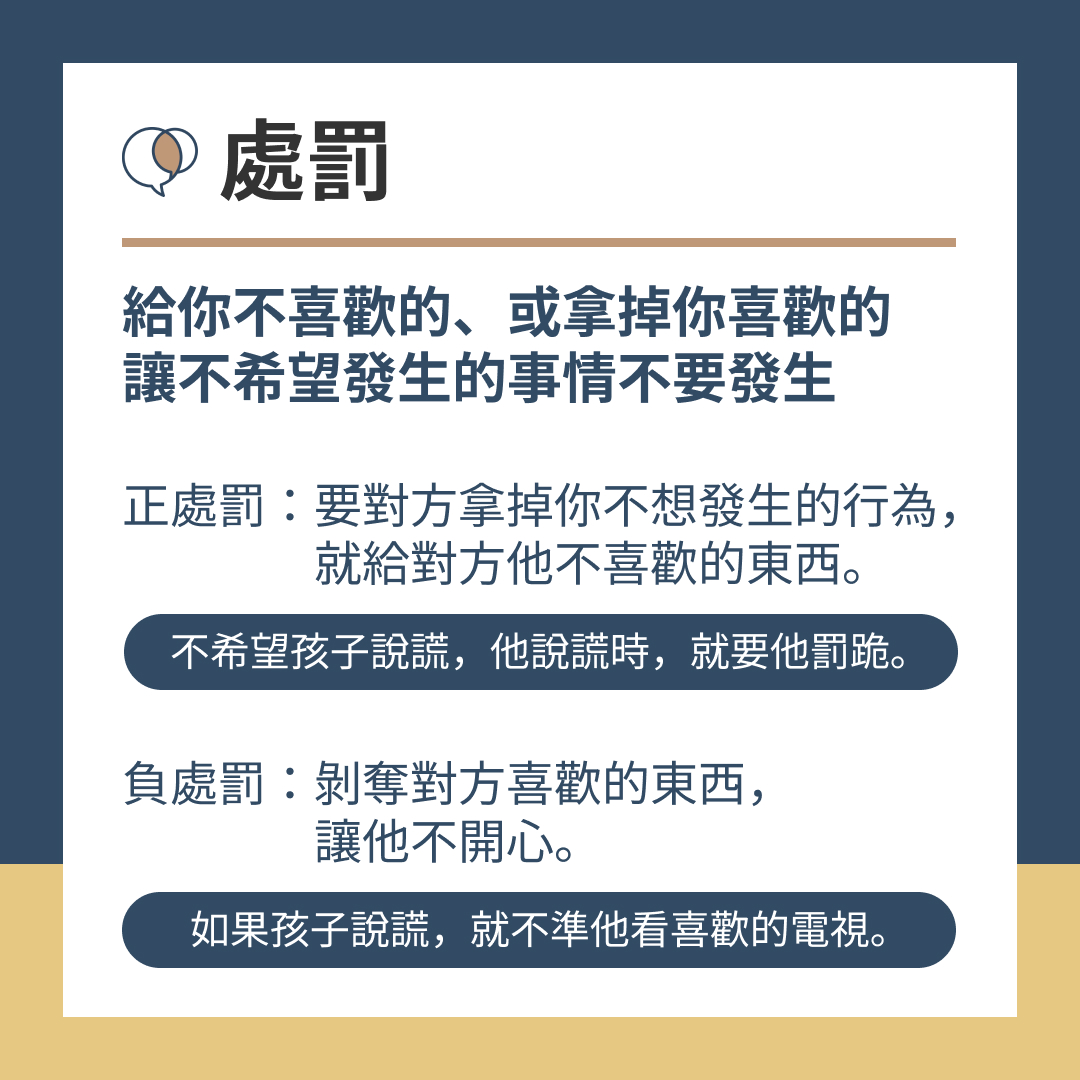

處罰 — 給你不喜歡的東西,或拿掉你喜歡的東西,讓不希望發生的事情不要發生。

正處罰:要對方拿掉你不希望發生的行為,就給對方一個他不喜歡的東西

例:不希望孩子說謊,他說謊時就要他罰跪。

負處罰:剝奪對方喜歡的東西,讓他不開心

例:如果孩子說謊,就不準他看喜歡的電視。

Q:違反交通違規被罰錢,是正處罰還是負處罰?

A:負處罰,因為剝奪掉我們喜歡的錢。

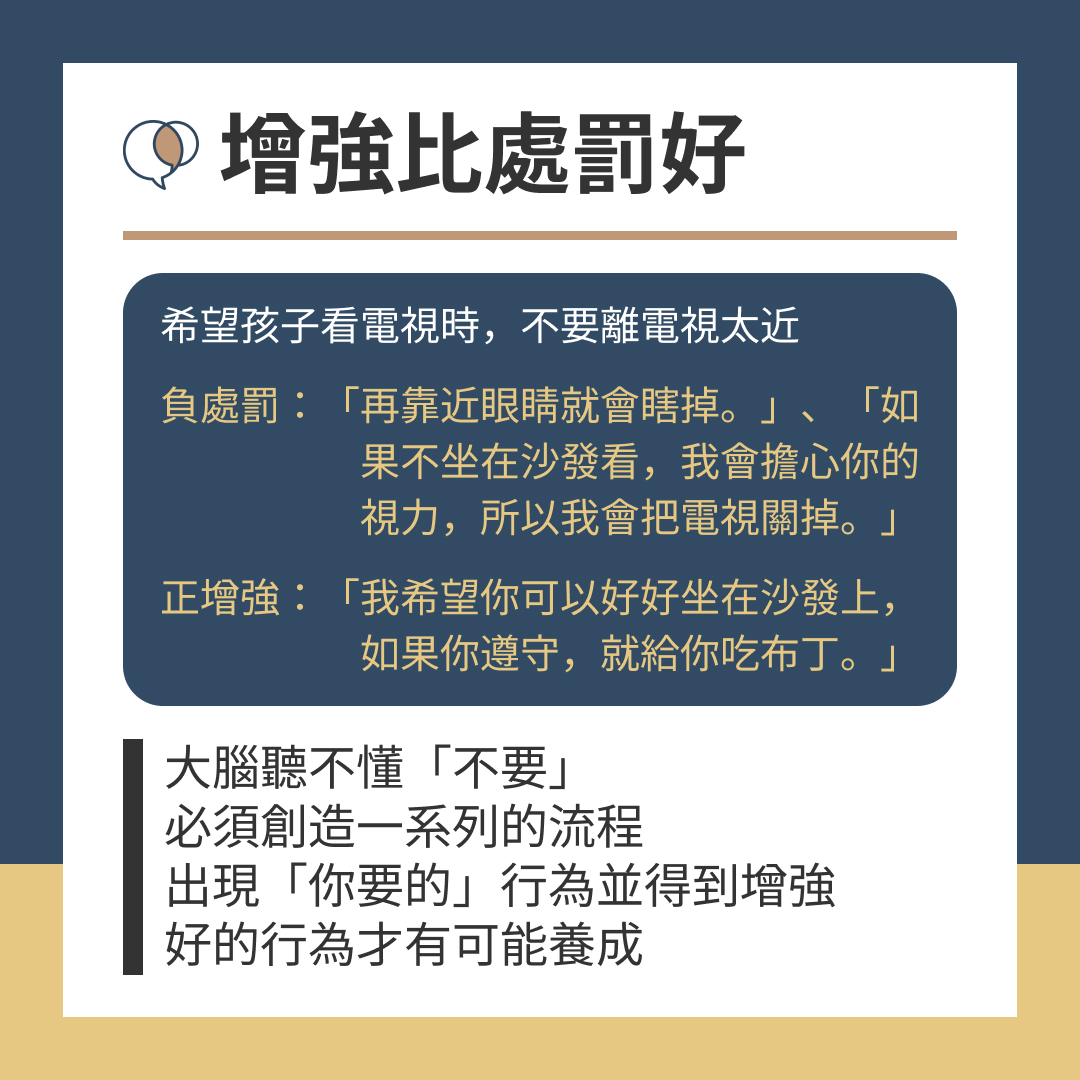

→ 研究顯示,增強比處罰好,因為大腦聽不懂「不要」,必須創造一系列的流程,出現「你要的」並得到增強,好的行為才有可能出現。

例:希望對方早點出門

若對方有一天真的早起,應該增強這個行為,而不是酸他,不然這個行為反而是在處罰。

若對方有一天真的早起,應該增強這個行為,而不是酸他,不然這個行為反而是在處罰。

例:帶領員工

應該告訴對方「你要他做什麼」,而不是一直告訴他「不能做什麼」。

應該告訴對方「你要他做什麼」,而不是一直告訴他「不能做什麼」。

例:希望孩子看電視時,不要離電視太近

負處罰 —「再靠近眼睛就會瞎掉」、「如果你不遵守坐在沙發上看電視,我會擔心你的視力,所以我會把電視關掉」

正增強 —「我希望你可以好好坐在沙發上,如果你遵守,我就給你吃布丁」

負處罰 —「再靠近眼睛就會瞎掉」、「如果你不遵守坐在沙發上看電視,我會擔心你的視力,所以我會把電視關掉」

正增強 —「我希望你可以好好坐在沙發上,如果你遵守,我就給你吃布丁」

00:20:01 讓行為固定下來的步驟

形塑(Shape)

例:對我們來說,上廁所是很簡單的事情,但對小孩來說,需要拆解成很多個小步驟,(想尿尿要跟大人說 → 自己脫褲子 → …),只要做對就有小獎品,最後就會達成。

-

一步步慢慢來,等前一個階段會了,再進入下個階段

-

無論親子教養或自己專業的養成,對孩子和自己都要溫柔

-

過程中,給自己很大的耐心、溫柔、增強

-

讓行為被固定下來,需要鼓勵、肯定,而不是理所當然

00:28:53 下集預告、工商服務

下集預告:如何移除行為?

【線上課程】《讓夢想著地》勇敢迎接改變,陪你生涯轉彎不孤單

課程連結:https://www.koob.com.tw/online/tk13

第一講免費試聽:https://youtu.be/DviTCUUjLNA

《讓夢想著地》早鳥優惠倒數~現在加入享有優惠價$1666~

陪伴你迎接更喜歡的新自我,優惠期限只到2022年8月25日晚上9點!

陪伴你迎接更喜歡的新自我,優惠期限只到2022年8月25日晚上9點!