愛的失落,感覺不到「親密&連結」,怎麼解?|【心理敲敲門#230】

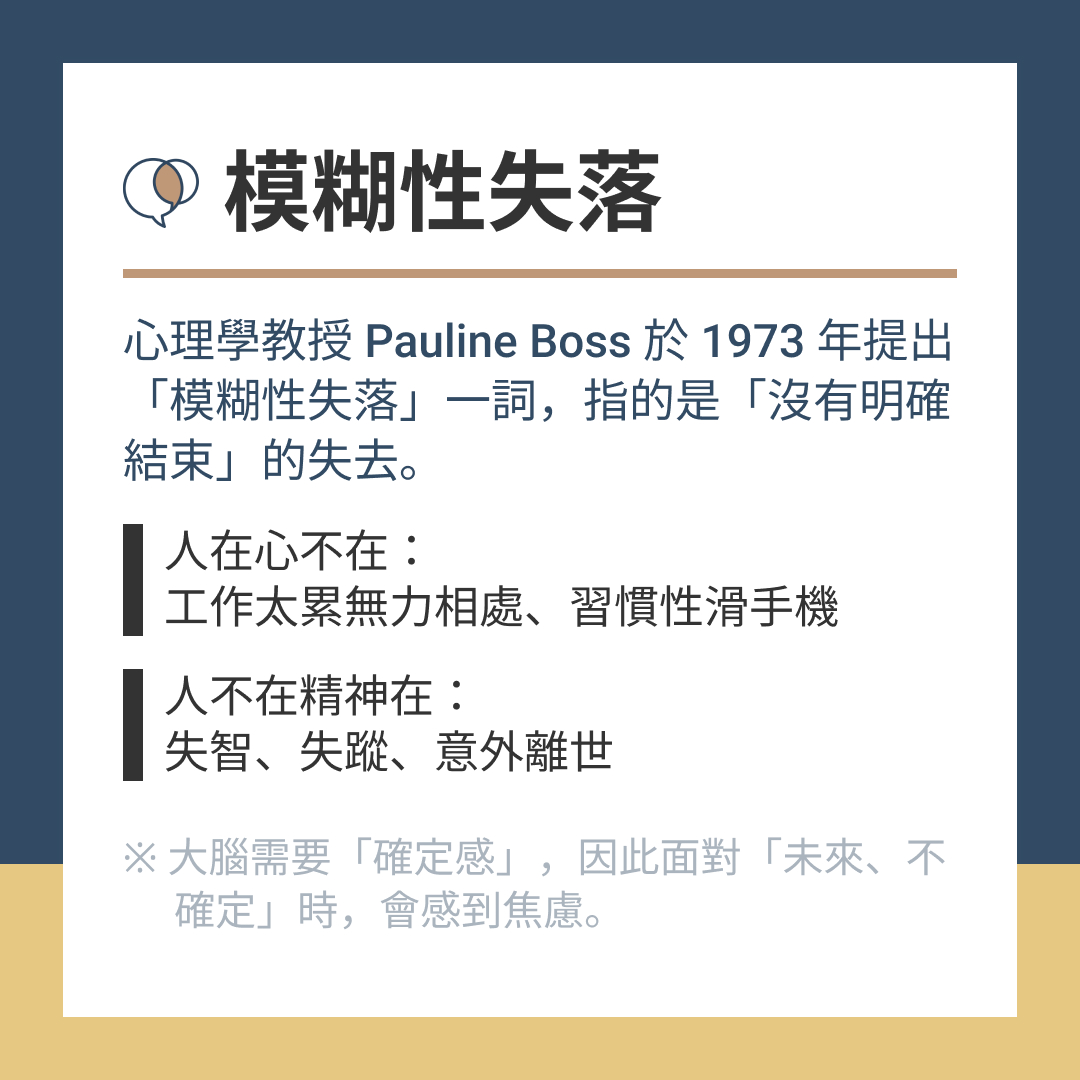

00:00:52 模糊性失落~人在心不在&人不在精神在

現代「孤獨感」

- 人在心不在:工作太累無力相處、習慣性滑手機

-

人不在精神在:失智、失蹤、意外離世

→ 心理學教授 Pauline Boss於1973年提出「模糊性失落」一詞,指的是「沒有明確結束」的失去。

※ 大腦需要「確定感」,因此面對「未來、不確定」時,會感到焦慮。

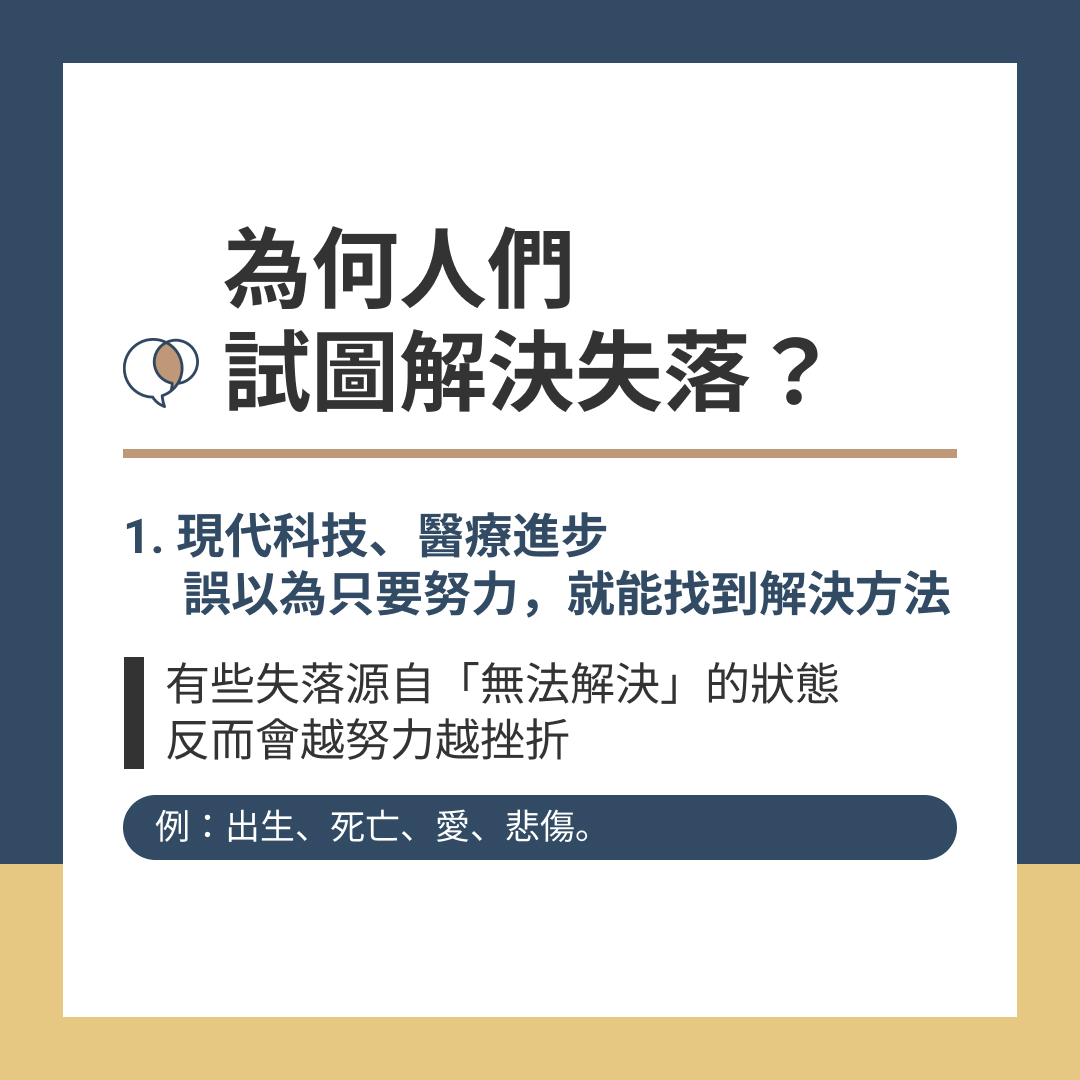

為何人們試圖「解決失落」?

1. 現代科技、醫療進步~誤以為只要努力,就可以找到解決的方法

→ 有些失落源自「無法解決」的狀態,反而會越努力越挫折。

例:出生、死亡、愛、悲傷。

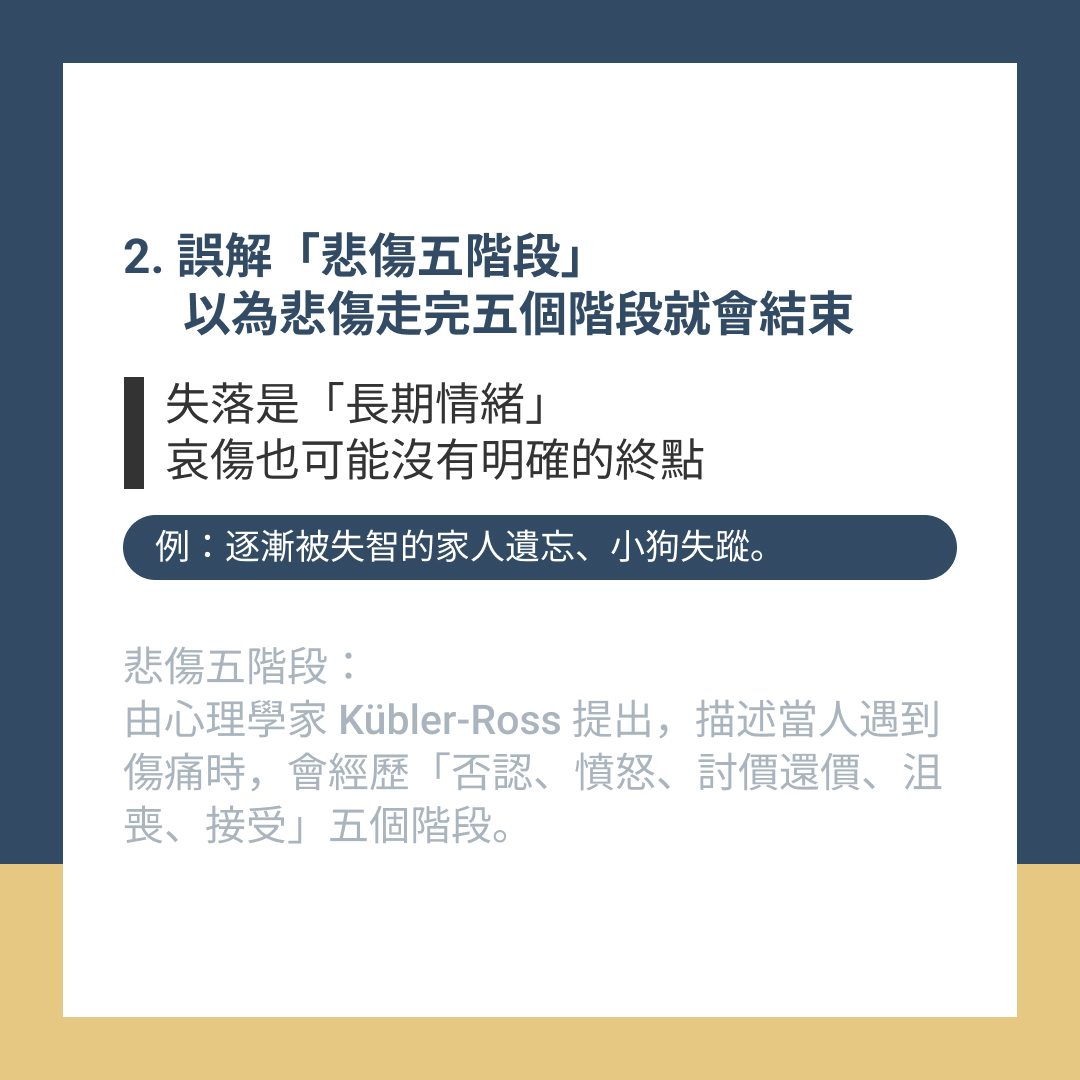

2. 誤解「悲傷五階段」~以為悲傷走完五個階段就會結束

→ 失落是「長期情緒」,哀傷也可能沒有明確的終點。

例:逐漸被失智的家人遺忘、小狗失蹤。

※ 悲傷五階段:由心理學家 Kübler-Ross 提出,描述當人遇到傷痛時,會經歷「否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受」五個階段。

學會跟「無法解決的失落」共存,帶著哀傷一樣能繼續生活、擁抱生命中的新事物。

00:08:33 關係還有努力空間,如何停止「模糊性失落」?

(以下討論當「人在、心智功能也無礙」,彼此卻無法感覺到親密連結時)

為何我們難以忍受「模糊性失落」?

太需要「確定感」,以至於缺乏對「模糊性」的容忍力。

對「模糊性」缺乏耐受力的表現:

- 對於未知的事,抱持全知的解釋(缺乏證據的情況下,太快下定論)

- 被「重複思維」跟「抗拒改變」卡住

- 太依賴別人給予確定的答案,缺乏自主思考性

培養對「模糊性」的耐受力

擔任的職位越高,越無法事必躬親,要學著信任下屬能用他的方法,交出你要的結果。

孩子越長越大,父母要學著放手,信任孩子有辦法好好照顧自己。

00:13:42 提升模糊耐受力~增加認知&思考彈性

刻意練習:對一件事情,抱持不只一種解釋(至少三種)

例1:爸媽只記得弟弟、妹妹的生日。

「爸媽不愛我,只愛弟弟、妹妹。」

↓

「爸媽可能不知道我想過生日。」

「爸媽這陣子可能真的太忙了,才會忽略我的生日到了,不表示他們不愛我。」

「爸媽可能知道我不喜歡吃蛋糕,所以今天一起吃飯,其實就是在幫我過生日。」

例2 :另一半晚回家,電話也打不通。

「他不想回家陪我。」

↓

「他可能臨時有事。」

「他可能真的很忙。」

「他可能是手機沒電、沒訊號了。」

你的相信,不一定是唯一的原因

-

對事發原因抱持更多可能性,也能留給情緒更多空間,不會太快陷入憤怒、難過中,甚至向外反擊

00:18:17 長期關係處於「模糊性失落」,還走得下去嗎?

1. 你還願意調整對另一半的看法嗎?

-

模糊的狀態需要經過核對、檢核,避免過度以「行為」推論「動機」

你想跟伴侶聊聊,但是他自顧自地滑手機……

↓ 調整看法

「他會不會只是想滑一下手機,不代表不想跟我交流?」

↓ 核對

問伴侶:「你滑完手機之後,可以跟我聊聊天嗎?」

-

如果你再也不願調整對另一半的看法,無論他怎麼做,你都不可能滿意

2. 給自己確定感,不期待對方給答案

-

想清楚自己在什麼情況下還願意努力,什麼情況盡力就好,不過於強求

3. 把無意識變成有意識,把「模糊性失落」變成「具體失落」

-

把彼此關係面臨的狀況,開誠布公地拿出來談

例:「我覺得我們好像越來越遠,你是怎麼想的?」

例:「孩子們都大了,我們也該談談我們後半輩子,要怎麼繼續相處下去。」

※ 考驗伴侶間的「關係存款 」與「溝通能力」。

00:23:13 線上課程《回家》~失落,讓關係更緊密

玉婷老師主講的線上課程《回家》,即將於7月22號準時上線,期待你的加入,讓我們深度自我療癒,學會愛與被愛~

※ 已下載用戶請更新至最新版本。