女生苦於太能幹,男人卻不知怎麼幸福?|第2季|【超時空心事#60】

解放女性自由,是一種變相的「再壓迫」嗎? [00:01:17]

從經濟學的角度出發,推動男女平等可以解放生產力,而推動男女平等的男性,大多是社會上的高層人士,或是為了得到女性支持的政治目的。

所以男女平等,本質上對女性而言是勞動力的剝削,因為大部分女性在工作的同時還要顧家。

這觀點你們覺得怎樣呢?

男女平等,本質上對女性而言是勞動力的剝削嗎?

→ 即使革命的過程裡,可能會衍生新問題,但這不表示我們該走回頭路,反而更要不斷地改革。

女性獲得工作權,是因為資本主義?

性別二次革命

男性也面臨勞動力的剝削?

在性別平權的進程裡,女性不僅要在外工作,回到家中仍得承擔大部分家務,確實面臨勞動力的剝削;而男性雖被期待分擔家務,卻依舊被視為家庭的經濟支柱,某種程度上也是另一種形式的剝削。

→ 最終仍要回到「我想做什麼」、「我們該如何分工」的討論,男女才能真正跳脫性別劇本的框架。

男性如何追求真正的幸福? [00:13:29]

無論是發展婚內關係或婚外情,都不是因為愛情或慾望,只是想證明自己有辦法,甚至可能與人生幸福背道而馳。整件事以旁觀者的角度來看,根本就是在跟鬼(看不到的東西)打架。

男性想要幸福,如何調整自己的想法?

-

男性不被鼓勵思考「內在、抽象」的東西,所以面對問題時,通常會想著怎麼「改變行為」,而比較少會從「調整想法」著手

-

在傳統性別劇本裡,男性被認為沒有錢、沒有伴侶、沒有成就,就會沒有控制感,無法主導自己的人生

-

父權體制奠基於「控制」,又容易建立在私領域的「性、關係」,以及公領域的「權力」上。因此男性經常是下意識在玩「競爭遊戲」,把大多的快樂都建立於「征服」上,然而只要出現另外一個強者,被比下去就會感覺到痛苦

男性感受不到幸福,是因為有時無法對自己真正的誠實?

-

男性習慣想像「我擁有…就會幸福快樂」,反而容易因此感到「空虛」

-

即使慾望被滿足,美好的感覺也很快就消退了,因為又會有下一個目標要追逐

男性最值得練習「收回力量」

-

想要被愛、被靠近,其實是要關注自己真正在乎的事,而不是追逐外在世界所追捧的事物

女性也可能很「父權」嗎? [00:23:12]

不過我很喜歡「療癒,是從看懂自己、父母的脈絡開始」,願各位超越這些犧牲,看見自身存在的意義,犧牲有一天也能被轉化成主動選擇,而非身不由己。

→ 生存於資本社會,現代女性不只受到母親的影響,同時受到父權意識的影響。

什麼是父權?

-

依著男性為中心圍繞而生的習慣或習俗,充斥著滿足少數既得利益者的法律、經濟、教育,多數男性會以這套邏輯,壓迫其他男性與所有女性

-

太強調權力、階級或競爭之處,也是父權存在的地方。因此女性也可能抱持著父權的意識形態(父權女),以此要求自己跟其他男性

嘉玲曾經「很父權」的瞬間

1. 努力扮演照顧者

-

有時表面行為或許看起來很陰性,但其實依然存在於父權框架裡

-

行為符合父權思維,不見得就是父權的表現,而是當你下意識想表現得符合「女性該有的樣子」,卻忽視了自己的意願

2. 認為努力競爭才能取得「成功」

-

把自己塞入某個角色的樣板裡,容易扭曲自我,長久壓抑真實感受,最終變得很痛苦

實際上,他不想與人合作,是因為擔心如果發生解決不了的問題,會感覺很尷尬,乾脆選擇孤軍奮戰。現在,他找回真實的自己,發覺自己其實很樂意與人交流,一起想辦法解決問題。

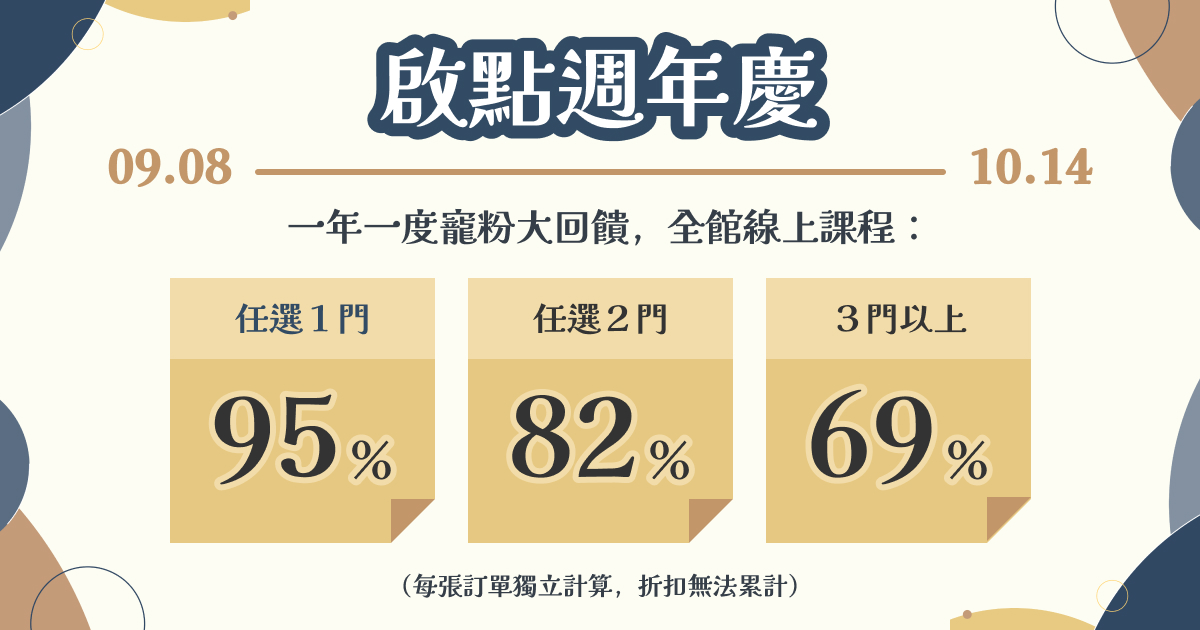

啟點文化週年慶寵粉大回饋~ [00:34:25]

推薦線上課程:

-

《全方位職涯思維》幫助你看懂職場規則,無論是出社會、升主管或創業,都能找到清楚方向

-

《深度自我覺察》帶你回望內心,理解投射與情結的根源,讓自己更安定

-

《回家》陪你走進原生家庭,看見並療癒那些深藏的傷痕,讓你能真正活出喜歡的樣子

--------------------

透過「啟點文化APP」完整收聽節目、正確回答小測驗、分享節目連結,賺取更多紅利點數,折抵課程費用!

相關影音

男人都想成為「有用的人」?為何男性很害怕自己「沒用」?|第2季|【超時空心事#64】

雖然父權制度開始被挑戰,但許多觀念仍處於過渡期,男人一方面想放下「勇敢、犧牲、強大」的標籤,一方面又擔心被說「沒用」,因而陷入挫折與羞愧中 這集【超時空心事#64】以「男人都想成為有用的人?為何男性害怕自己沒用?」為題,深入解析男性自我價值的焦慮根源。從19世紀工業革命到現代社會,男性不再擁有傳統的經濟與體力優勢,卻仍背負「要堅強、要成功、不能脆弱」的父權劇本。節目探討男性被說「沒用」時的羞愧與憤怒、為何容易陷入攻擊性反應,以及如何透過理解、對話與支持,重建自我認同。主持人也提醒:跳脫「有用=有價值」的框架,是性別平權與自我成長的重要一步。這不只是關於男人的故事,而是一場關於人如何看見自己的深刻對話。

鬆綁你的飲食焦慮,讓你停止「情緒性進食」~《我不餓,但我就是想吃》嘉玲和凱宇的對談|【有聲書評】

你會常在壓力大、心情差時忍不住爆吃一波嗎?許多人因為在節食與暴食之間反覆循環,深深被這種「拿自己沒辦法」的感覺困擾,結果跟食物變成敵人 你是否常在壓力大、心情差時忍不住想吃東西?《我不餓,但我就是想吃》這本書指出,所謂的「情緒性進食」,並不單純和體重有關,而是和自我厭惡、焦慮循環緊緊相扣。許多人因為節食與暴食的反覆,感覺「拿自己沒辦法」,食物因此變成敵人。改變的關鍵,不是靠意志力壓抑,而是透過正念飲食與覺察練習,重新連結身體訊號,辨認自己是真的餓了,還是只是想逃避情緒。書中提供從找出飲食模式、打斷舊有習慣,到建立新行為的完整方法,幫助我們鬆綁飲食焦慮,停止自我攻擊,並學會在生活中善待自己。

你會買「網紅」推薦的商品嗎?──我們應該如何看待「流量」?|【幸福翹翹板#45】

你有買過網紅推薦的商品,產品體驗卻不好嗎?如果他是你很喜歡的網紅,你會對他改觀嗎?想知道啟點對「流量」有何掙扎與選擇,就讓凱宇親自和你分享他的想法! 在這一集【幸福翹翹板】,凱宇和大家討論「流量」與「消費」的關係。許多人會因為網紅業配或高流量推薦就衝動下單,但其實流量並不等於品質保證。對創作者來說,流量是必要的曝光工具,卻不是唯一指標;對消費者而言,高流量內容應該「讓子彈飛一下」,觀察不同觀點後再做判斷。節目中也提到,流量的效益必須搭配實力與內容累積,否則只是曇花一現。好的流量,應該幫助你吸引到價值觀相符的觀眾,而不是迎合大眾後迷失自己。無論是創作者還是消費者,都需要學會判斷:這份流量,是助力,還是陷阱?