習慣付出,是因為「你以為」這樣才會被愛?|【心理敲敲門#289】

長女病/老大症候群~越懂事卻越辛苦 [00:00:48]

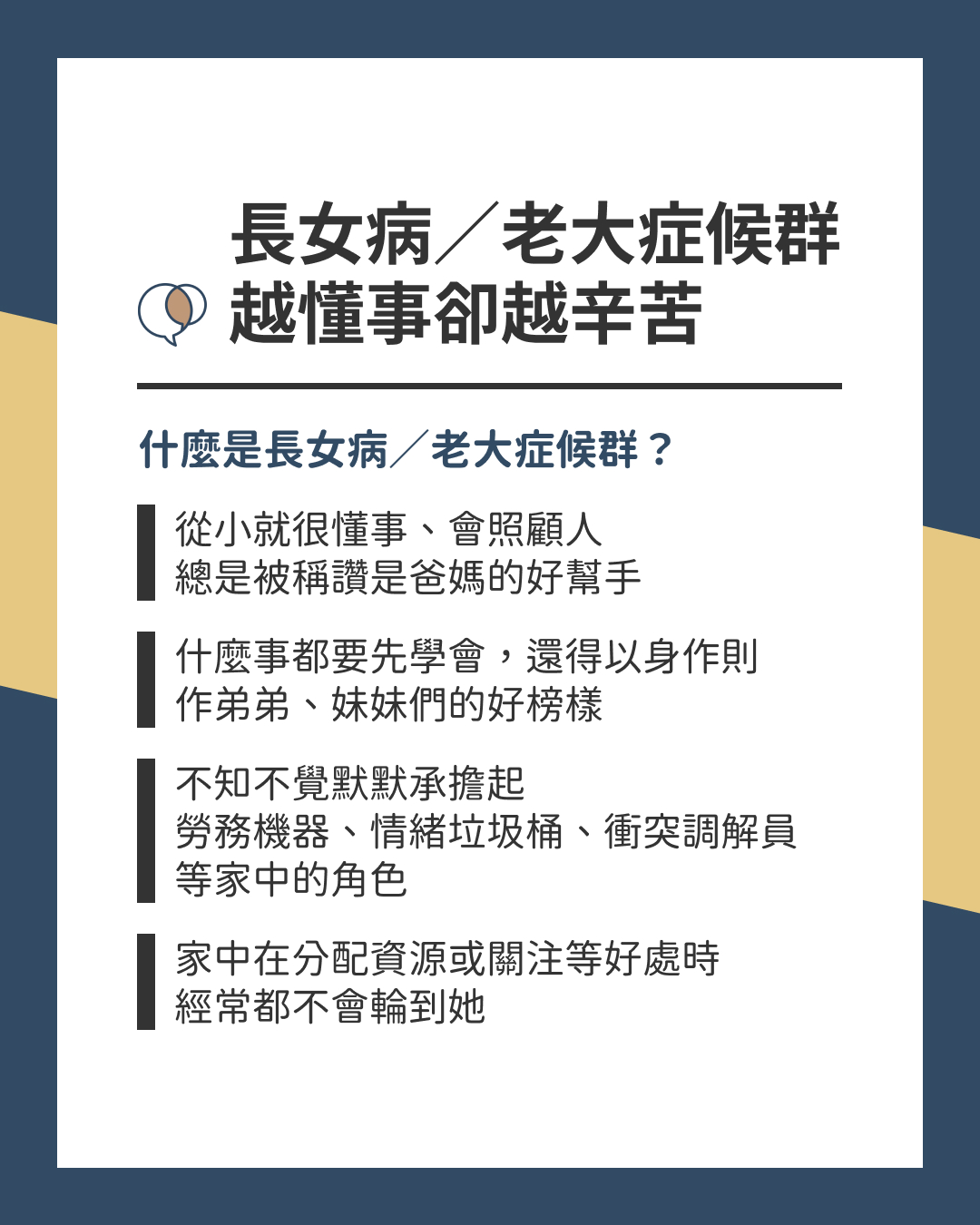

什麼是長女病/老大症候群?

-

從小就很懂事、會照顧人,總是被稱讚是爸媽的好幫手

-

什麼事都要先學會,還得以身作則,作弟弟、妹妹們的好榜樣

-

在不知不覺間,默默承擔起家裡的「勞務機器」、「情緒垃圾桶」、「衝突調解員」等角色

-

家中在分配資源或關注等好處時,經常都不會輪到她

你有長女病嗎?

媽媽年輕時要養家、照顧弟妹;中年後,一邊工作,一邊打理家庭,長年承受著沒人看見的重擔,最終身體也撐不住。張慧慈發現自己其實也曾經歷撐到情緒崩潰,在工作上被霸凌、生活忙得焦頭爛額,只能靠囤積物品與購物來療傷。直到某次心理師的一句話點醒她:「你這種武裝,其實是你從家裡學來的。」

這讓她開始理解,總是習慣把別人放在自己前面,其實是家庭與社會文化加諸在她身上的「長女劇本」。一輩子就像是一根蠟燭,一邊照亮別人,一邊默默燃燒自己。但是她並未因此責怪媽媽,而是在理解之後,慢慢與她和解。

為何長女會不自覺「自我剝削」? [00:03:53]

-

如果你在成長過程中,一直被指派照顧的任務、被要求為家庭付出,久而久之也會習慣用這個方式形塑自我概念,認為只有燃燒自己、為身旁人付出,才是有價值的人,最終成為一種「自我要求/綁架」

-

「照顧」與「體貼」是很好的特質,只不過都是指向「他人」的行為,需要有「心裡位移」的能力(能先放下自己的狀態,移動到別人的位置,以理解對方的需求)。所以如果沒有先照顧好自己,很容易為了照顧別人而過度付出、壓抑自我需求

現在的她已長大成人,明白自己不一定要透過付出去討愛。她開始練習放緩反應速度,不急著在察覺到別人有需求時馬上回應,也才有餘裕回頭,看見自己與原生家庭之間的愛恨情仇。

-

開始理解自己是怎麼被教養出來的,就有機會把自己完整的接回來

-

回頭思考與父母的關係是什麼,能幫助我們以新的眼光看待他們:發現他們雖然為人父母,但同時也是個男人/女人,有自己的個性與模樣,此生不是只承載著我對他們的期待

-

當你無法談論自己的家庭時,往往代表背後仍藏有值得發現與探究的傷

-

恨的源頭是期待與愛。如果你不斷抗拒、否認自己的痛苦與需求,將無法真正理解什麼是真愛,反而會一直卡在恨裡

延伸收聽:

如何化解長女病/老大症候群困境? [00:09:53]

1. 認出「我≠我的父母」

→ 「我會不會變成跟我爸媽一樣可怕的人?」會問出這句話的你,其實早已經跟他們不一樣了。

2. 認得出「老大症候群」,才能重新選擇

-

長女/長子通常在父母還忙於打拼的階段出生,父母沒空顧及他們的需求,長久下來他們學會壓抑自己的感受,認為懂事、會照顧人是理所當然的,甚至覺得自己不配得到愛與資源

-

唯有能夠認出自己的能力是從「傷」裡長出來的,才能真正釐清照顧他人,究竟是出於愛,還是不得不;就算是累了也能夠坦然承認,不一定要逼自己去演出那個樣子,知道自己值得擁有愛

延伸收聽:

怎樣算是「愛自己」? [00:18:12]

-

有能夠彈性調整姿態的空間,才叫做有愛。而這份愛,別人可以給你,你也可以給自己

-

如果總是強撐著不求助,直到情緒壓抑到極限才爆發,身邊的人往往會被你突如其來的反應嚇到。因為對方可能根本不知道,你已經默默承受這麼多。這也是為什麼,學會適時求助很重要

-

允許自己成為一個有安全感的人,並不代表只能永遠堅強,而是當你撐不住而倒下的時候,不會責罵自己,而是告訴自己真的不行了,需要原地休息一下

那一瞬間,嘉玲突然意識到,媽媽並非刻意說謊,而且事實如何已不再重要,重要的是自己到底能否接受彼此的差異。明白曾發生過一些事,所以心裡留下傷痕跟情緒,但現在是時候把傷接回來了,才不會讓自己一直活在痛苦裡。

什麼是真正的長大與回家?

放過自己,才是真的自由~線上課程《回家》 [00:23:48]

課程連結:https://www.koob.com.tw/online/tk20

第一講免費試聽:https://youtu.be/tgnosG_fQRM

=====

參考資料:

-

作者 張慧慈(小花媽)。《長女病:我們不是天生愛扛責任,台灣跨世代女兒的故事》。游擊文化。

相關影音

「斷崖式分手」失去親密關係,心裡很空,如何好好生活?|【心理敲敲門#291】

「斷崖式分手」是指前一天還好好的,隔天另一半卻突然人間蒸發,只留下震驚、失落與自責給你。但你覺得被不告而別的人,也該為感情失敗負責嗎? 本集聚焦「斷崖式分手」:什麼是斷崖式分手?斷崖式分手就是指明明前一天還好好的,隔天卻無預警失聯,讓人在震驚、失落與自責中打轉。節目先釐清定義與範圍,指出不告而別不等於惡意操弄,也可能是對衝突的逃避或處理失能;同時提醒被留下的一方,痛苦是真的,但不是全部都你的錯。內容拆解「有說=溝通嗎」的常見混淆:區分表達界線、控制與情緒勒索;並教你辨認「主觀式不告而別」與「慢慢退場」。實務指引包含:建立協商空間、清楚說明需求與底線、在安全前提下緩步道別、為自己安排哀悼流程(儀式化整理)、以及當對方糾纏威脅時及時求援。同時也從提出者視角出發:別急著消失,留下思考與緩衝;從回應者視角:停止過度自責,練習看見關係裡究竟發生了什麼。關係的開始需要兩個人,結束可能只需一個人——但是否重蹈覆轍,取決於你能否在失落中長出自我覺察與新的界線。

為何電影《荒野機器人》讓你活得像人,找回「情感連結」的本能?|【啟點下班後#7】

你有看過2024年最感人動畫《荒野機器人》嗎?快來聽啟點的同仁們聊聊「漂到荒島的機器人、被厭棄的狐狸、孤兒雛雁」,如何成長與學會愛的故事吧! 在《啟點下班後#7》中,啟點行銷部同仁詠安與怡璇聊到 2024 最感人的電影之一《荒野機器人》。故事講述機器人羅茲意外成為小雁亮亮的「媽媽」,與狐狸阿探組成奇特的家庭,從照顧、陪伴到放手,展現了愛的多種樣貌。節目從三個角度切入: 1. 道愛:羅茲原本只是完成任務,但後來願意為亮亮覆寫程式,隱喻父愛從責任走向真心。 2. 道別:亮亮學會飛翔、跟著雁群南遷,讓羅茲必須帶著驕傲與失落放手,就像父母看孩子長大離家。 3. 道謝與道歉:愛有時是不求回報的付出,而「對不起」與「和解」則是兩個不同的過程,需要時間消化。 電影隱喻現代人「活得像機器」,直到與情感重新連結,才真正找回自我。這集邀請你思考:愛,不只是責任與犧牲,也是一種讓彼此自由的勇氣。