童年家暴倖存者,可以有自己的「幸福」嗎?|【愛情診聊室#20】

愛情診聊室

愛情診聊室~家暴倖存者,最終成了自己最害怕的人 [00:01:23]

成年後,A與家人的關係時好時壞。直到遇見前妻,與三個家人才比較穩定互動。感情裡,A曾經歷幾次背叛,心裡總是很多害怕,怕謊言、怕分開,他認為自己是焦慮的刺蝟。

最後一次,A主動動手打了前妻,關係也就此結束。明明這輩子他都不想成為父親那樣的家暴者,可在不斷衝突的兩年間,他就像忘了自己是誰,「家暴」兩個字也從未浮現在腦海裡。即使現在透過心理學理解了自己的恐懼與害怕,也知道自己當時忽略了妻子的需求與情緒,才讓她更害怕與迴避,A仍然不知道未來該怎麼做,才不會再次成為「遺忘自己的施暴者」。前妻表示對A有愛,但她累了,害怕再經歷一次。

明知道這麼做不好,為何還是忍不住傷害愛人? [00:05:21]

家暴者背後真正的目的

追的一方

-

無論是傷害自己或對方,很多時候是為了讓對方「感受」自己的痛苦,藉此阻止對方繼續這樣對待他。

-

阻止逃的人離開。

逃的一方

-

無論是以言語、肢體攻擊,或者是摔東西,主要都是希望爭執可以趕快停止,因為當下的張力太令人痛苦

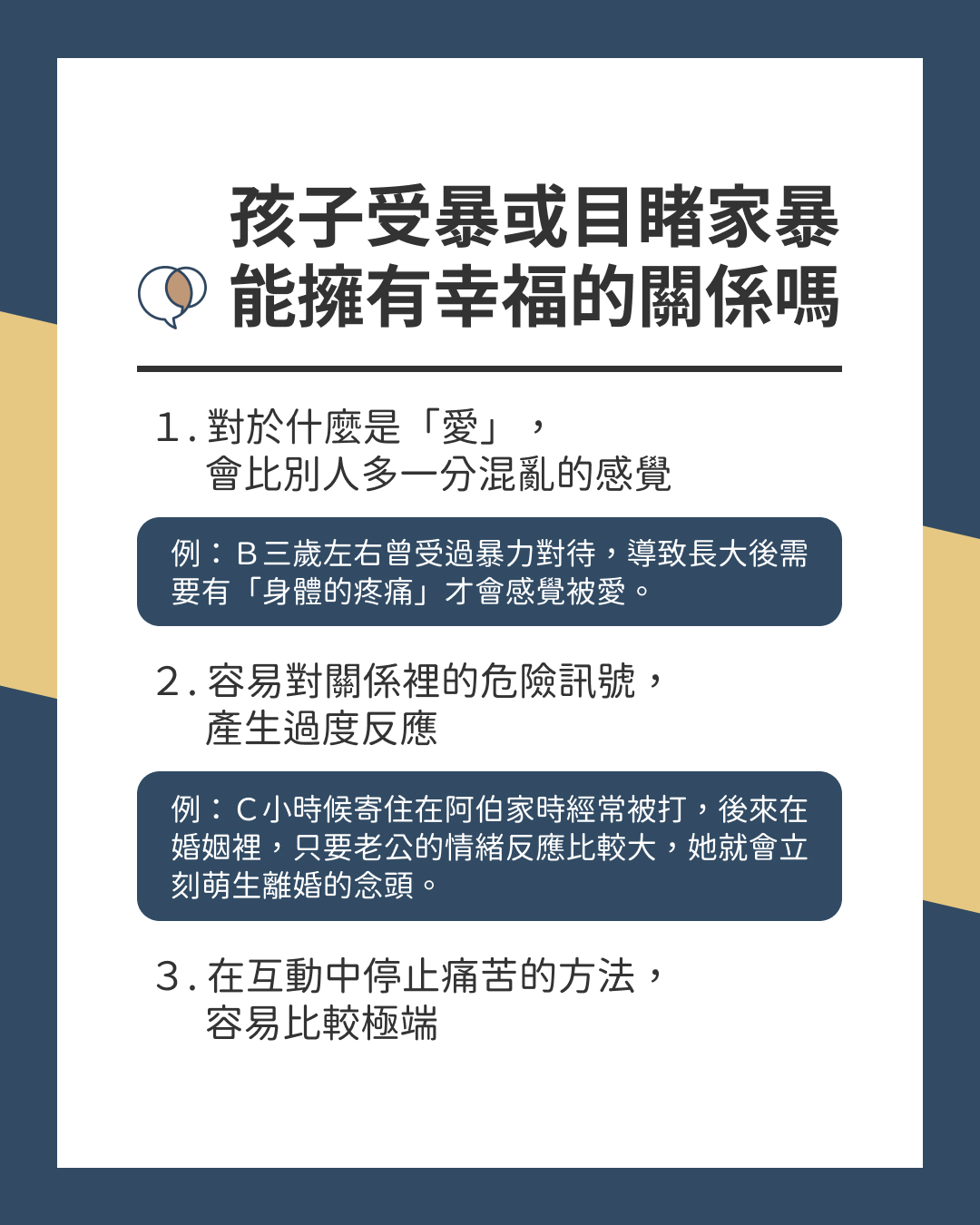

受暴兒與目睹兒,能擁有幸福的關係嗎? [00:09:19]

1. 對於什麼是「愛」,會比別人多一分混亂的感覺

2. 容易對關係裡的危險訊號,產生過度反應

3. 在互動中停止痛苦的方法,容易比較極端

家庭暴力的兩種類型 [00:14:05]

權力控制型

-

情緒不見得有失控,反而是思緒清晰地使用暴力手段,讓受暴者感到畏懼,彰顯自己的權力與地位

-

此類型的施暴者,相較缺乏愛人的能力

情緒型

-

因情緒調節困難,又不知道如何結束衝突,導致出現激烈的反應以停止爭吵

A可以嘗試的「最小第一步」

無法進行伴侶諮商,還可以怎麼幫助自己? [00:18:57]

延伸學習:實體工作坊《愛的連結工作坊》

相關影音

童年家暴倖存者,可以有自己的「幸福」嗎?|【愛情診聊室#20】

你會害怕成為父母的翻版嗎?家暴受暴兒跟目睹兒,真的比較容易在親密關係裡複製童年創傷,成為加害者嗎?其實你有機會拯救那個還留在過去的自己 這一集《愛情診聊室》討論童年家暴倖存者如何在親密關係中找到幸福。來信者A在家暴環境長大,為了生存而壓抑感覺,卻在成年後的婚姻裡,不自覺重演了自己最害怕的「施暴者」角色。節目深入解析家暴的兩種類型──「權力控制型」與「情緒型」,並點出受暴兒、目睹兒在關係中常見的挑戰:對愛的混亂理解、過度敏感的危險反應,以及極端化的止痛方式。乙白老師強調,這些並不代表倖存者註定無法擁有幸福,而是需要更多資源支持,例如心理諮商、伴侶諮商或療癒工作坊,幫助他們修復童年創傷,學習健康地處理衝突。唯有看見自己不必複製原生家庭的痛苦,才能重新相信自己值得擁有愛與穩定的親密關係。

明明想「做自己」,卻忍不住「討好」,你究竟在怕什麼?|第2季|【心理躲貓貓#18】

不是不想關心對方,但是聽他一直抱怨重複的事,讓你忍不住覺得煩躁嗎?本集節目告訴你如何區分自己的「關心」,到底是真心付出,還是在焦慮討好 本集《心理躲貓貓》聚焦「討好型人格」與親密關係的連動:為什麼我們明明想做自己,卻忍不住迎合對方?從小喜與小悅的案例出發,探討討好行為背後的不安全感、害怕衝突與被討厭的焦慮,並帶你辨識「討好」與「真心付出」的差異。節目同時提供自我覺察與實用方法,幫助你在關係中找到平衡,學會既能關心他人,也不忽略自己。 為什麼我們明明想做自己,卻忍不住迎合對方?從小喜與小悅的案例出發,探討討好行為背後的不安全感、害怕衝突與被討厭的焦慮,並帶你辨識「討好」與「真心付出」的差異。節目同時提供自我覺察與實用方法,幫助你在關係中找到平衡,學會既能關心他人,也不忽略自己。